大家好,今天给大家分享一篇来自美国农业部农业研究局2025年在VETERINARY RESEARCH发表的题为“Epidemiology and economics of foot-and-mouth disease:current understanding and knowledge gaps”的文章。

John M.Humphreys,Carolina Stenfeldt,Donald P.King,Theodore Knight Jones,Andres M.Perez,Kimberly VanderWaal,Michael W.Sanderson,Antonello Di Nardo,Wudu T.Jemberu,Nakarin Pamornchainavakul and Jonathan Arzt*

摘要

口蹄疫病毒(FMDV)是少数几个主导兽医政策制定和全球动物产品贸易的病原体之一。促使各国采取综合防控措施,整合影响该疾病生物学特性和传播特征的多重因素。评估一个地区是否处于口蹄疫流行状态(地方性流行或无疫状态,是否接种疫苗),直接决定了其能否进入出口市场。口蹄疫流行病学具有复杂性、认知不足且与病毒生物学特性(多种血清型和亚型)、全球分布(不同区域病毒库)、致病机制(亚临床感染及物种差异)以及宿主范围(广泛易感家畜和野生动物)紧密交织。尽管研究不断深入,但口蹄疫流行病学仍存在关键知识空白,这些空白制约着最佳防控方案的制定与实施。本综述系统梳理了口蹄疫流行病学的不同专题板块,并揭示了持续影响全球、区域及国家层面口蹄疫防控与根除计划实施效果的核心知识缺陷。

关键词

口蹄疫、FMD、流行病学、全球趋势、发病机制、分子、野生动物、建模、经济学

1、引言

口蹄疫(FMD)是一种主要感染偶蹄类家畜,包括牛、羊、山羊、猪和水牛的病毒性疾病。除这些家畜外,该病还能感染多种野生动物,其中非洲水牛(Syncerus caffer)是撒哈拉以南非洲地区南部非洲区域(SAT)血清型的主要宿主。口蹄疫不仅限制了动物及动物源产品的贸易,还造成严重的社会经济损失。该疾病具有多重复杂特征:宿主多样性、病毒快速变异、高传播性以及亚临床感染特性,这些特点既影响国际贸易政策制定,也给防控和根除工作带来持续挑战。

鉴于这些挑战及亟需协调解决方案,全球口蹄疫研究联盟(GFRA)于2022年12月5日至6日在阿根廷布宜诺斯艾利斯召开口蹄疫研究缺口分析研讨会。来自全球的口蹄疫研究人员通过本次会议,系统梳理了最新研究成果,明确了关键知识空白,并制定了未来工作重点以加强全球防控与根除策略。会议将口蹄疫研究划分为病毒学、发病机制、疫苗学、流行病学和免疫学四大领域,各领域虽各有侧重却相互关联。在口蹄疫流行病学方面,取得突破的关键领域包括全球疫情趋势、分子流行病学、疾病模型构建、病理流行病学、野生动物互动及经济影响等,各领域贡献的互补性见解经过整合后,能深化对口蹄疫的认知、明确研究需求重点,并凸显跨学科合作的机遇。

本文系统整合了研讨会研究成果,全面梳理了口蹄疫流行病学特征,并对重点研究领域展开综合性差距分析。文章首先概述全球口蹄疫流行趋势,继而深入探讨致病机制对疫情发展的影响,详细阐述亚临床感染、传播途径及宿主特异性易感性等关键要素。后续章节聚焦分子流行病学领域的最新进展与研究空白,强调需要通过严谨的基因组研究和创新分析方法来追踪病毒进化轨迹及跨境传播路径。鉴于野生动物作为物种宿主与传播媒介的双重角色,下一部分重点剖析野生动物与家畜接触界面,以及口蹄疫在不同生态区域扩散与持续存在的驱动因素。文章还深入探讨了计算建模与数学建模在预测疫情动态及优化防控策略中的应用价值,特别关注参数化挑战及口蹄疫流行区与非疫区之间的环境差异。最后,探讨了口蹄疫的经济影响以及当前和潜在控制策略的成本效益,强调了整合流行病学见解的标准经济模型的必要性。

这篇跨学科综述通过整合多学科领域的研究成果,旨在为未来研究指明方向,并为政策制定提供依据,以应对口蹄疫防控中的当前挑战与长期考验。文章不仅明确了亟待填补的关键空白和优先研究课题,还提出了通过协同合作、跨界协作来提升全球防控能力的创新路径,助力我们共同应对口蹄疫带来的全球性影响。

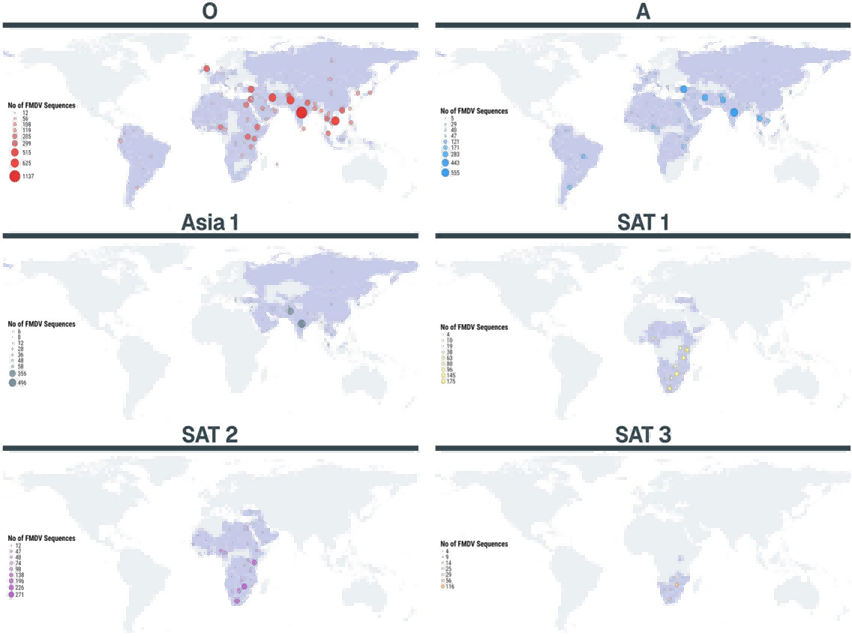

图1 6个流行血清型的口蹄疫病毒序列数据地理分布图

数据显示为可在www.FMDbase.org获取的序列。NB:未显示血清型C的数据,因为该血清型自2004年以来在全球范围内未被检测到。

2、全球趋势

2.1区域地方性疫源地和跨界传播

近十年来,口蹄疫病毒的全球传播趋势延续了历史规律,该病毒主要通过受感染动物体内传播,并借助人为因素扩散,例如接触被污染物体、非法进出口贸易以及食用受污染食品。目前亚洲、非洲和南美洲地区存在七个独特的流行区,每个区域都维持着六种流行血清型(O型、A型、亚洲1型、SAT1-3型;见图1)的不同病毒谱系。第七种血清型C型自2004年最后出现野外病例后便未见全球范围内报告,现已被确认灭绝。这一流行区概念为评估疫情风险提供了有效模型,有助于理解该病毒在不同地理区域的传播特性。口蹄疫病毒存在特定的毒株类型,这些在遗传和地理上各具特色的变异体主要流行于特定区域并在其中持续演化。这七个病毒库的地理边界并不严格界定,其划分主要取决于支撑区域源-汇元种群动态的牲畜及畜产品贸易模式。通过病毒序列数据,我们不仅能追溯源自不同流行谱系的感染传播循环,还能重建这些病毒库内部的共同传播路径(病毒载体)。其中跨池传播现象尤其值得关注,当新的口蹄疫病毒谱系出现时,可能使某地区的疫情风险急剧上升,同时影响疫苗控制疫情的效果,特别是在当地既无既往感染免疫力又未接种过疫苗的情况下。

自2015年以来,全球口蹄疫流行病学主要由来自南亚国家(池2)的血清型O的Ind-2001谱系(O/ME-SA/Ind-2001a-e谱系)传播主导,从而在中东海湾国家和巴基斯坦(池3)引发疫情,该谱系已经蔓延到东南亚,目前该地区报告的口蹄疫病例数量已超过此前占主导地位的其他O血清型谱系,例如O/SEA/Mya-98和O/ME-SA/PanAsia。东南亚地区口蹄疫病例激增,已导致病毒从第一病毒库向外扩散,在韩国、俄罗斯和蒙古等新地区引发疫情,并波及印度尼西亚和哈萨克斯坦等先前未实施疫苗接种的无口蹄疫国家和地区。

过去两年间,西亚地区SAT2/XIV型毒株的出现成为欧洲周边地区疫情发展的主要推手。伊拉克、约旦、土耳其、巴林和阿曼等地相继报告了疫情,系统发育分析表明,这些国家曾多次出现源自东非的SAT2/XIV病毒输入病例。2023年卡塔尔意外发现的SAT1/I型毒株,进一步证实了当前东非与中东地区通过牲畜贸易路线存在的流行病学关联。在北非地区,阿尔及利亚于2023年12月暴发的疫情,成为首例经由SAT2传播链引发的疫情报告。此外,埃及(2022年)曾报告过与O/EURO-SA和A/EUROSA血清拓扑结构相关的口蹄疫病例,而这些血清型通常仅见于南美洲。

对于南部非洲地区(池6),此次发现O/EA-2血清型具有里程碑意义,这是该区域20年来首次出现O型血清,而当地并未广泛使用O型疫苗。南非也因暴发SAT 1、SAT 2和SAT 3等新型血清型疫情,不得不撤销其官方认证的“未疫”(即未接种疫苗)无口蹄疫状态。这些事件共同警示我们:新型口蹄疫病毒谱系可能轻易跨境传播,持续监测全球疫情动态显得尤为重要。

2.2监测问题和漏报现象

全球口蹄疫监测仍存在碎片化问题,其成效往往取决于各国报告病例的政治意愿,以及当地兽医机构检测疫情和采集诊断样本的能力。众所周知,口蹄疫在不同易感动物中的临床表现存在差异,该疾病在小型反刍动物和某些地方性牲畜品种中较难显现。此外,口蹄疫疫苗接种可能导致亚临床病例(即动物具有传染性却无明显症状),这使得感染识别和传播链追踪更具挑战性。因此,要理解口蹄疫的流行病学特征,需要整合那些本身存在固有偏差且因病毒血清型地理分布不均及宿主物种差异而复杂化的零散数据。及时披露口蹄疫疫情相关信息,对于更深入地了解该疾病跨境传播的风险路径具有关键作用。为此,旨在建立信任和促进开放数据共享的举措,如世界动物卫生组织/粮农组织口蹄疫参考实验室网络,对于提供近实时的菌株迁移快照很有价值。尽管做出了这些努力,采样和检测只能发现少数疫情,大多数口蹄疫临床病例仍未被发现和采样。在地方性流行地区,疫情暴发只是真正口蹄疫负担的“冰山一角”,病毒主要通过不同的亚临床感染形式维持,即新发感染与持续性感染。新发感染特指在病毒复制排毒的“急性期”或早期阶段新获得的亚临床感染。而持续性亚临床感染则表现为动物虽无明显症状,但已突破急性期成为口蹄疫病毒携带者,长期携带病毒并促进病毒的长期存续与传播。因此,仅针对临床病例开展被动监测的模式难以全面掌握亚临床感染动物的多样性。主动监测虽持续为亚洲和非洲口蹄疫病毒株的出现及亚临床传播提供重要线索,但其劳动强度大且难以在所有疫区持续实施。此外,关于亚临床感染动物的传染潜力仍存在争议。

2.3血清学和分子工具

血清学调查可作为评估口蹄疫在疫区流行程度的重要手段。针对非结构蛋白(NSPs)的抗体检测是最常用的方法,因其具有广谱血清型特异性且可从众多商业供应商处广泛获取。研究表明,某些NSP特异性ELISA试剂盒能产生相当结果,可互换用于检测田间血清样本。这些检测方法有助于在监测难度较大或疑似小反刍动物传播的地区发现口蹄疫病毒感染迹象,由于临床症状较难识别。此类调查的系统设计对监测数据的质量具有关键作用。当动物历史记录存疑时,采样通常聚焦于幼畜(6月龄以下),因为年长动物体内可能因既往感染、未纯化疫苗的副产物效应,或多次接种纯化疫苗而产生NSP特异性抗体。由于这些检测方法的特异性无法达到100%,因此可能会出现假阳性结果。相关研究需要对检测数据进行细致分析,以揭示空间或时间上的聚集性特征。尽管血清学检测应用广泛,但其地理覆盖范围往往局限在特定监测区域,鲜少在更广阔的区域层面进行整合或协调。非血清阳性(NSP)检测的局限性在于,无法区分由感染不同口蹄疫病毒血清型引发的复合抗体反应。结构蛋白(SP)ELISA检测对口蹄疫病毒特异性抗体具有高诊断灵敏度,但其准确识别正确血清型的能力存在局限性,即使检测的是来源明确的单价血清型时也是如此。针对这些尽管病毒中和试验(VNT)也有明显的局限性,但病毒中和试验(VNT)仍然是评估感染或接种后免疫应答的标准方法。

口蹄疫病毒(FMDV)不同血清型和谱系在全球范围内的传播,本质上是病毒进化产生抗原创新性与动物贸易模式驱动的复杂互动关系。血清型C的突然消失引发了三大关键问题:不同口蹄疫病毒株在易感宿主间的适应性差异、七大流行区间的地理连通性,以及维持病毒存续所需的种群规模。这些挑战促使联合国粮农组织/世界动物卫生组织血清型C特别工作组展开研究,重点防范该血清型可能意外复现的风险,特别是使用灭活不彻底的口蹄疫疫苗等潜在隐患。虽然种群层面的疫情动态是流行病学研究的宏观视角,但其传播规律仍需结合病原流行病学的微观特征,包括传播生物学机制和病毒-宿主相互作用来解析。具体而言,不同宿主体内口蹄疫病毒株的传染性与传播能力,直接决定了病毒株的适应性、出现概率及其全球传播潜力。

3、病原流行病学

3.1发病机制和临床综合征

在易感宿主体内,致病机制对口蹄疫病毒(FMDV)流行病学特征起着决定性作用。暴露途径、组织特异性病毒载量以及病毒排毒量和持续时间等因素,直接决定了口蹄疫传播的动态特征。由于该病毒具有广泛的宿主范围,不同物种间的差异导致了独特的感染与传播模式。不同宿主物种间亚临床感染和持续性感染的发生频率及特征存在显著差异,这为流行病学研究提供了关键依据。这种病理机制与流行病学特征的交叉领域,被医学界称为“病原流行病学”。

经典临床口蹄疫(FMD)的特征表现为发热及口腔、乳头、冠周带和蹄趾间隙出现水疱性病变。这些疼痛性病灶会导致不同程度的流涎和跛行,因此得名“口蹄疫”。在感染初期,由于病毒大量存在于分泌物、血液和组织中,患病动物具有极强的传染性。特别是水疱上皮组织和液体中的病毒载量极高,成为主要传播源。病毒可通过直接接触、环境或污染物污染,以及通过空气飞沫重新悬浮形成传染性气溶胶等方式传播。

尽管临床症状可能严重到衰弱,但口蹄疫(FMD)的严重程度在不同物种间存在显著差异。非洲水牛(学名:Syncerus caffer)作为非洲SAT血清型病毒的主要野生动物宿主,其体内FMDV病毒的传播特性尤为突出,即便病毒能在未感染的动物群体中快速扩散,通常也不会引发明显临床症状。类似现象也出现在某些口蹄疫流行区的本土牛种中,相较于引进品种,这些本地牛种通常较少出现明显临床表现。小型反刍动物的口蹄疫临床病例极难被发现和识别,尽管它们对病毒感染具有高度易感性。此外,亚临床或轻度临床感染在流行病学层面仍具重要影响,2001年欧洲O型血清暴发期间的疫情就是典型案例。

3.2亚临床FMD(新发和持续性感染)

口蹄疫病毒(FMDV)的流行病学特征因两种不同的亚临床感染形式而变得复杂,这两种感染在发病机制和传播性方面存在显著差异。无临床症状的早期(急性)感染被称为新发亚临床感染,其典型表现是通过口鼻分泌物排出具有传染性的病毒,这种传播特性使得新发感染与FMDV带毒状态形成鲜明对比。新发感染可能源于疫苗接种前的免疫基础、既往暴露史或对临床型口蹄疫的天然抵抗力。在适宜的新发感染条件下,口蹄疫病毒可能通过动物迁徙等途径大规模传播,而无需出现临床病例即可扩散。

持续性亚临床口蹄疫病毒(FMDV)感染,通常称为FMDV携带状态,在反刍动物宿主体内普遍存在但不发生于猪科动物。无论是否接种疫苗,这种感染均通过临床或亚临床原发感染途径发生。多项研究推翻了传统认知,即50%的动物会转为携带者,实际数据显示应用现代检测技术时,超过85%的感染牛只可能成为携带者。根据宿主种类不同,FMDV携带状态涉及病毒在上呼吸道(鼻咽部)或胃肠道(腭扁桃体)上皮组织中的低水平复制。在牛体内,持续感染的病毒定位于鼻咽黏膜淋巴相关上皮组织的特定区域;而绵羊体内的病毒则定植于口咽扁桃体隐窝中的类似上皮结构。在持续感染过程中,通过刮取黏膜可分离出具有传染性的病毒。研究人员使用特制的普邦杯进行表面消毒。然而,口鼻分泌物或其他体液中通常不会存在病毒,因此人们普遍认为口蹄疫病毒携带者传播病毒的可能性极低。多项研究均未检测到病毒从携带者向外界传播的案例。不过,关于携带者是否可能传播病毒这一问题,学界至今仍未达成共识,仍存在诸多争议。

最新实验研究表明,当携带者牛只同时感染多种异源病毒株时,口鼻咽部区域会发生频繁的口蹄疫病毒重组现象,这类动物实际上兼具携带者与新近感染者的双重身份。由此推测,在病毒感染的亚临床潜伏期,携带者牛可能通过上呼吸道组织和分泌物中的重组病毒,为口蹄疫病毒的多样性发展做出贡献,该阶段可能出现病毒排出现象。这种特殊现象在自然环境中的实际表现仍有待进一步验证。

3.3口蹄疫病毒的传播

口蹄疫病毒(FMDV)的传播效率因物种而异,其部分取决于暴露剂量和感染途径。不同物种的原发感染部位存在差异,而各种暴露途径的风险则取决于病毒需要抵达的具体组织才能引发感染。牛和绵羊对气溶胶传播的FMDV高度易感,这与其最初感染部位位于上呼吸道鼻咽部的特性相吻合。相比之下,猪对吸入途径的FMDV感染具有高度抵抗力,但经口腔感染的效率更高。实验研究表明,猪的FMDV初始感染部位定位于口咽扁桃体的上皮隐窝,这更符合病毒通过吞咽或其他口腔接触途径进入宿主体内的特征。尽管猪群混养被认为是引发大规模口蹄疫疫情的诱因,但实验研究显示,通过投喂方式在猪群中引发口蹄疫所需的病毒剂量远超预期。虽然感染所需病毒剂量相对较高,但猪一旦被感染便能释放出惊人的病毒载量,这种特性使得病毒能在群居环境中快速传播。

猪在感染后约两周内从所有组织中有效清除FMDV,且猪中没有FMDV携带状态。由于宿主易感性因物种和暴露途径而异,因此在模型参数化过程中考虑这些差异是至关重要的,以确保准确地表示传播风险。虽然反刍动物例如牛羊等牲畜可能通过吸入病毒而感染,但猪群之间必须直接接触才会发生传播。相比之下,一旦猪只感染口蹄疫病毒,其呼吸中会释放出大量病毒颗粒。因此学界普遍认为,猪可能通过气溶胶传播途径,成为向其他易感宿主扩散口蹄疫病毒的主要源头。

关于病原学特征如何影响口蹄疫病毒流行病学研究,目前仍存在认知空白。现有研究多聚焦于临床病例(疫情暴发)中病毒的检测与特性分析。大量研究表明,亚临床新发感染和持续感染现象普遍存在,而临床病例仅是疫区病毒存在的“冰山一角”。然而,针对亚临床感染动物流动传播风险的量化评估仍缺乏可靠依据,因此这类传播途径通常被排除在口蹄疫疫情模型之外。尽管病毒携带状态作为研究对象已有数十年历史,但新发亚临床感染却鲜受关注。这类潜伏期感染动物可能在无症状状态下排毒传播,导致病毒在未被发现前就悄然进入新畜群或区域,其潜在传播风险远超人们想象。同样,小反刍动物在口蹄疫病毒监测和建模中也基本被忽略。尽管与其他宿主相比,小反刍动物传播口蹄疫病毒的效率较低,但显然不能认为其风险为零,如果将这些动物排除在监测范围之外,将会导致对口蹄疫病毒分子流行病学的认识出现大面积缺失。

4、分子流行病学

口蹄疫病毒(FMDV)凭借其快速变异、高度传染性和广泛的宿主范围,成为分子流行病学研究的理想对象。随着分子流行病学研究的深入发展,我们对病毒传播机制有了更全面的认知,特别是易感宿主与环境因素之间的相互作用机制,这对防控和彻底根除口蹄疫至关重要。本综述基于2015至2024年间92项研究,重点从四大维度展开论述:研究方法、基因组分析区域、时空尺度、最新发现,以及过去十年间的研究空白。在分析中纳入的半数以上研究(平均每年发表4-5项研究)集中于描述口蹄疫病毒拓扑结构。通过系统发育树重建和与参考序列的遗传学比较,研究人员已成功识别并分类了已知以及新型拓扑结构。这些研究通常会将田间病毒与当地疫苗株的遗传相关性进行对比,并可能得出结论:此次疫情是否与已知毒株、邻近流行病毒或外来拓扑结构存在关联。

通过系统发育分析结合血清学检测及进化研究(包括氨基酸图谱分析和选择压力评估),研究人员得出了多项重要结论。氨基酸序列比对有助于捕捉蛋白质突变特征,而选择压力分析则能量化特定基因位点随时间推移的改变速率。研究显示,P1区域正受到纯化选择的约束,而特定表面抗原位点则处于多样化选择之下,这凸显了口蹄疫病毒对感染动态变化及疫苗接种等防控措施的适应能力。部分研究还探讨了选择压力在不同宿主、感染阶段、时间序列样本集及个体动物间的差异性。

通过系统发育动力学方法量化病毒传播的手段日益普及,每年在分析数据集中平均会有两到三项相关研究。序列信息、采样位置及日期是通过系统地理学推断病毒基因流动的关键要素。大规模分析采用国家或地区作为离散单元,可揭示跨境传播特征。口蹄疫病毒(FMDV)的传播还可以通过其他特征进行评估,例如宿主种类或临床状态,将特征相关数据整合为广义线性模型(GLMs)的预测因子,以评估其与病毒传播的关联性。在更精细尺度上,样本的地理坐标可估算病毒扩散速度并将其与环境因素关联,从而帮助识别口蹄疫病毒传播的风险因素。基于序列的系统发育地理学方法对东非O血清型传播速度的估计(约10-71公里/月)与密集精细疫情监测得出的估计值相似,这表明即使在采样稀疏的流行地区,贝叶斯系统发育地理学方法也能有效推断病毒传播模式。

针对宿主间传播路径推断方法的开发,即识别“谁传染了谁”,通常以口蹄疫暴发作为典型宿主-病原体系统模型。2015至2017年间建立的传播树模型虽在英国2001年和2007年口蹄疫暴发中得到验证,但在近期疫情中的实际应用却收效甚微。这种模型研发与应用之间的鸿沟,可能源于严格的模型假设与宿主层面数据有限的实际情况存在脱节。不过,随着对宿主内部分布及宿主间传播机制的研究不断深入,随着演变和传播动态的发展,传输网络分析的使用预计会增加。

4.1用于分析的病毒基因组区域

在分子流行病学研究中,口蹄疫病毒(FMDV)的基因序列是基础分析数据,但不同研究采用的基因组区域存在差异。75%的研究选择使用VP1编码区作为主要分析对象,其中85%的研究仅依赖该区域,尽管它仅占病毒基因组的8%,但该区域包含中和抗体识别的关键抗原结构域,与血清型特征高度吻合。不过其他区域同样重要:VP2和VP3参与抗原性构建,Lpro抑制抗病毒反应,非编码蛋白(NSPs)支持病毒复制并调节免疫应答,而5‘非翻译区的S片段对基因组稳定性至关重要。但单独分析任一区段可能无法完整呈现病毒的进化历程,因为不同的基因组元件可能独立演化后通过重组连接。

4.2研究的空间和时间尺度

关于口蹄疫病毒(FMDV)的分子流行病学研究,其研究范围差异显著。约半数研究聚焦于局部区域,主要针对国家内部或边境地区的小范围疫情暴发,平均观察周期为1.3年。24%的局部研究集中在东非(池4),主要目的是表征拓扑型,其次为西非/中非(池5,13%)和中东地区(池3,13%)。东非频繁出现口蹄疫病毒的报告,可能源于该地区FMDV的高度变异性(五种血清型和40多种拓扑型)、庞大的牲畜种群及贸易活动、野生动物宿主、薄弱的生物安全措施以及边界管控不严等因素。国家级研究占总数的30%,区域性研究(16%)覆盖了多个国家或跨区域的疫源地,平均使用36年的数据,而全球性研究(3%)则涉及多个地区,数据跨度达55年。

4.3过去十年的新发现

最近的系统发育分析揭示了口蹄疫病毒传播的关键危险因素,如牛只的移动、高密度的牲畜以及与牲畜市场的邻近性。东非,而在西亚和南亚,共同边界和牲畜贸易是主要驱动力。虽然这些见解对于口蹄疫在这些地区的控制至关重要,但并不适用于其他地方,突显了在其他领域全面收集元数据和开展针对性研究的必要性。

在东非地区。通过整合病毒基因序列与时空数据的分析表明,O型口蹄疫病毒更倾向于在牛只密度高、靠近牲畜交易市场且人口稠密的区域持续存在和扩散。运用分步选择函数和资源梯度函数的模型研究发现,低降雨区作为病毒汇,往往经历再引入而非持续传播;而靠近交易市场的高密度畜牧区则始终是病毒传播的源头。这些发现凸显出生态因素与人为活动对口蹄疫病毒在疫区传播的双重影响。

口蹄疫分子流行病学研究面临诸多挑战,包括但不限于采样偏差、重组导致的系统发育干扰,以及各地区资源与数据获取不均等问题。尽管VP1区域仍是主要分类靶标,但其他基因组区域的价值正日益凸显。随着全基因组测序技术的兴起,未来可能需要为P1或Lpro等常用区域制定标准化指南。尽管已知小核糖核酸病毒天然以紧密相关的变异病毒群形式存在,但分子流行病学分析通常仍将病毒分离株视为独立的静态共识序列口蹄疫病毒(FMDV)感染动物时,实际上会被多种变异株群体同时感染,这些变异株含具有不同基因组和表型特征的亚共识亚群。当病毒在动物间传播或跨越全球病毒库时,会以群体形式传播,其适应度由亚共识水平决定。尽管平价新一代测序技术(AffordableNGS)使得亚共识病毒数据唾手可得,但在分子流行病学分析中,却鲜少将这类病毒特征纳入考量。

5、野生动物

5.1野生动物与家畜的界面动态

野生动物种群通过充当病毒储存库、放大器和传播桥梁,在连接家养与野生宿主的双重角色下,影响着口蹄疫在疫区与非疫区的流行规律。生态特征、动物行为与人类活动在野生动物与家畜接触界面的相互作用,不仅塑造着疾病传播动态,更凸显了开展综合研究的必要性。这些研究能为监测策略提供指导、为防控措施制定依据、为重点课题确定方向,最终助力实现更有效的疾病管理。尽管在自然和实验条件下已发现多种野生动物对口蹄疫病毒易感,但除少数特例外,这些发现的流行病学意义仍鲜有深入探讨。

野生动物种群可作为口蹄疫病毒(FMDV)在疫区的长期宿主,尤其在撒哈拉以南非洲地区。非洲水牛、库氏羚羊、野猪类动物、多种鹿科动物,包括黑尾鹿、白尾鹿、狍子、梅花鹿和麂类,这些动物已被证实具有维持和传播口蹄疫病毒的能力。部分鹿科物种释放病毒的水平与家畜相当,表明它们在该地区生态系统的特殊作用。维持和传播口蹄疫病毒可能比以前认为的更为突出。

5.2野生动物监测和诊断挑战

在野生动物中检测口蹄疫(FMD)仍面临诸多挑战,因为其临床表现与家畜存在显著差异。若出现水疱性病变,可能呈现为细微或非典型症状,这不仅阻碍早期识别,还可能导致病毒传播未被察觉。通过采用电子监测手段(如无人机系统、配备机器学习算法的摄像头陷阱及GPS追踪项圈)构建强化监测体系,可有效提升早期检出率并揭示隐蔽的感染热点。分子遗传技术(包括新一代测序技术和环境DNA采样)具有高灵敏度优势,既能帮助识别亚临床感染,又能指导针对性防控措施的制定。

5.3管理、建模和策略

畜牧业管理方式同样影响着野生动物与家畜的互动类型及频率。管理方式的差异凸显了制定因地制宜干预措施的必要性,需综合考虑当地生态逻辑条件、生产方式及社会经济现实。若能将分子遗传学数据与系统地理信息、遥测技术、卫星影像及社会经济数据相结合,将有助于优化模型参数设置并提升疫情预测精度。例如,通过野生动物项圈获取的高分辨率迁徙数据结合栖息地变化的卫星影像,可有效识别病毒传播的潜在通道,从而制定更精准的防控措施。如何制定既经济高效又能最大限度减少环境影响的有效野生动物疫苗接种方案,仍是亟待解决的问题。

6、计算建模

6.1计算模型的应用

在口蹄疫防控领域,疾病传播的计算模型正被广泛应用于疫情行为特征与防控效果评估。目前已有多个国家建立了专业模型,通过量化分析疫情影响并优化防控方案,为无疫国家的决策制定和政策调整提供科学支撑。这类模型常用于评估不同控制策略的效果,既能追踪疫情暴发指标,又能分析经济因素对结果的影响。

近期在流行国家应用的案例模型包括:评估泰国通过减少畜群数量、实施环状疫苗接种、限制动物流动及农场隔离疫情控制效果;研究泰缅两国跨境贸易检疫策略;分析印度大规模疫苗接种计划;以及探讨喀麦隆人畜网络对疫情最终规模的影响。越南基于以前的疫情数据建立的空间核模型估计的相对长距离传播比已发表的估计要长。

6.2 FMD风险估计

通过系统梳理空间分布与时空关联研究,我们总结了地方性疫情暴发的风险要素,发现动物种群特征、运输基础设施、贸易活动、生态环境及社会经济因素均具有重要影响。基于乌干达实地数据的血清型O基因序列分析与系统发育学研究显示,牛只高密度区域及牲畜交易市场周边可能成为口蹄疫病毒的传染源,而降雨稀少地区则可能形成病毒传播的宿主库,这种地理分布差异导致疫情频发。

6.3参数影响

所有模型都面临一个共同问题,且随着模型复杂度的增加,这一问题愈发突出:缺乏具体且量化的参数。关于循环菌株、新谱系演化、菌株特异性感染行为、牲畜种群动态、人畜移动网络以及管理系统行为的数据限制,制约了计算模型的可靠应用与解读。尽管计算建模方法已取得长足进步,但现有模型的参数化仍面临挑战。基础种群统计数据、地理分布及动物间相互作用等关键要素往往缺乏足够详尽的数据支撑,而这些因素对预测结果具有重要影响。此外,毒株致病力与传染性的差异性尚未完全明确,个体动物感染与病毒排毒动态之间的关联、农场传播与传染性之间的关系,以及不同农场间的传播模式差异,目前都尚未得到充分研究。

7、经济

本文重点探讨金融市场监管(FMD)经济学领域的最新研究成果与当前存在的研究空白。口蹄疫(FMD)通常被视为发达畜牧产业国家的首要牲畜疾病。在这些国家,若出现口蹄疫病毒,将导致牲畜无法进入高价值出口市场,而频繁爆发的疫情还会削弱畜牧业生产力和盈利能力。对于许多中低收入国家(LMIC)政府而言,口蹄疫始终位列三大重点防控疾病之首。

尽管存在明显局限性,经济模型仍能为口蹄疫疫情造成的经济损失规模提供重要参考。以口蹄疫流行地区为例,据估算其年经济损失在65亿至210亿美元之间,主要反映在生产损失和疫苗接种成本上。历史上的零口蹄疫国家遭遇重大疫情时,潜在影响更为惊人:2001年英国疫情爆发导致约92亿美元经济损失,涵盖直接农业支出、防控措施及旅游业等相关领域的巨额损失。台湾地区(1997年)和韩国(2010-2011年)的疫情分别造成约66亿和28亿美元经济损失,凸显出口导向型国家面临的经济脆弱性。仅防控措施一项就需巨额投入,以英国为例,2001年疫情期间公共部门为补偿和运营支出的总成本接近40亿美元。这些案例清楚地说明了口蹄疫构成的重大经济威胁,并强调了发展更精确的经济模型以更好地为决策和资源分配提供信息的重要性。

7.1控制的经济驱动因素

目前针对口蹄疫(FMD)国家影响的研究数量有限,而评估潜在防控政策效益的案例更是凤毛麟角。然而,对大多数中低收入国家而言,实现有效防控仍属奢望,或因存在其他能带来更优质投资回报的优先事项而难以兼顾。重点应放在转型经济体,这些国家农业集约化进程加速、公共服务效能显著提升,正是最能从口蹄疫防控中获益且具备实施能力的群体。

7.2评估FMD影响的框架

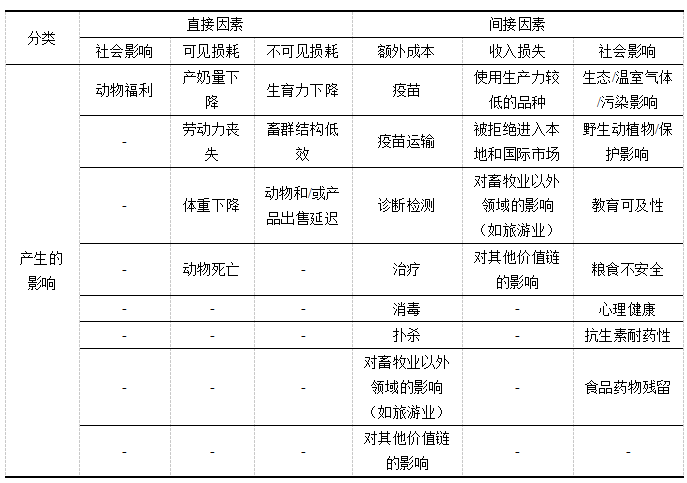

通过改善动物健康状况并结合营养等生产投入,既能提升动物的生产效率,又能降低温室气体排放强度。畜牧业还通过污染、生物多样性减少和栖息地丧失对更广阔环境产生连锁影响。采用高效生产方式后,同等数量的食物可减少生态足迹。口蹄疫等疾病还会间接导致药物使用量增加,从而加剧人类与动物对抗菌药物耐药性的演变趋势。见表1。

表1口蹄疫对全球的影响总结

7.3控制措施影响与效益认知

动物疾病全球负担(GBADs)项目在人类“全球疾病负担”研究的启发下,为填补动物健康领域的知识空白,开创性地采用“理想状态对比法”估算动物疾病的总经济负担,通过将现实状况与无动物疾病、无疾病导致生产力下降、无过早死亡或扑杀的理想场景进行对比。这些经济损失堪称惊人:因健康问题导致的牲畜产值缩水幅度达到一半。这种现象与二十世纪西方畜牧业集约化进程中生产力水平的变化轨迹高度吻合,同期多数生产力指标增长超两倍。动物健康损失曲线所涵盖的各类疾病造成的经济负担,均可归因于不同类型的动物疾病。这提供了一种创新的方法;然而,仍然需要收集更准确的常规数据,以便经验证据可以告知目前由专家意见估计的参数。不同环境下的控制经济学。

7.4不同环境下的控制经济学

全球口蹄疫防控战略旨在减轻该疾病对全球的影响。正如前文所述,各国在防控激励机制和能力方面存在显著差异。通过《非洲猪瘟-口蹄疫联合规划》(PCPFMD),各国指导疫区推进防控工作。口蹄疫防控薄弱的疫区国家,往往会给周边已实现有效防控的邻国带来风险。然而经济分析和防控政策却鲜少考量这种外部效应,邻国在防疫过程中反而能获得部分红利。我们需要通过经济研究来量化这种效益,从而确定控制疫情高发区所需外部资金的合理规模,最终减轻区域畜牧业的负担。在地方层面,应更清晰地阐释商品贸易的经济效益,为那些因社区化、流动化畜牧体系及野生动物疫区导致区域性口蹄疫难以根除的地区,推动相关产业的发展提供支持。为制定无口蹄疫国家的疫情应对策略,必须更深入理解疫苗接种保命策略(通过接种疫苗获得免疫保护,但后续不扑杀已接种动物)与疫苗接种灭杀策略的经济逻辑差异。后者会因动物携带亚临床感染风险较高而进行扑杀,这类感染往往难以被及时发现。

7.5行为经济学

所有价值链参与者尤其是畜牧从业者,都会影响相关决策和防控措施的选择。然而在口蹄疫防控领域,这一关键因素却鲜少被重视,即便是在那些已建立先进口蹄疫研究计划、且从未发生过口蹄疫的国家也是如此。这或许是因为现有策略的制定早于行为经济学这一学科的发展。对于口蹄疫而言,这适用于那些畜牧业正在兴起且具有出口潜力、希望投资防控但需要更多指导和证据来制定策略的国家。评估口蹄疫影响及防控成本效益时,需采用稳健、标准化且透明的流行病学和经济评估方法,从而为资源优化配置提供有效依据。

8、结论

口蹄疫(FMD)因其复杂的流行病学特征、广泛的宿主范围以及深远的社会经济影响,在跨境动物疫病防控中堪称一个棘手难题。本综述从全球分布模式、分子特征、致病机制、野生动物互动、计算建模及经济因素等多个维度深入探讨了该疾病流行病学,揭示了制约当前防控与缓解策略有效性的知识断层。我们对这些知识空白进行了全面系统的剖析,为制定更精准的防控方案提供了重要依据。全球流行病学趋势分析显示,病毒血清型分布正经历显著变化:O Ind2001型病毒呈现扩张态势,SAT血清型在新区域不断涌现。这些变化揭示了当前研究存在认知盲区,我们尚未完全理解病毒内在特性如何与宿主及环境相互作用,从而决定其生存适应能力及在新区域传播的持久性。此外,适应性监测体系也存在短板:需提升无口蹄疫地区疾病的早期预警能力,同时深化对疫区疾病维持机制的理解。缺陷清单明确指出具体不足,例如对血清型地理迁移规律认知有限、被动监测与主动监测体系整合不足等问题,为未来研究指明了具体攻关方向。

口蹄疫发病机制的复杂性,包括新发亚临床感染、持续感染携带者以及物种特异性易感性,为阐明其流行病学机制增添了另一层难度,最终影响了疫情监测与防控效果。与此同时,分子流行病学研究的进步凸显了强大基因组工具在追踪跨境传播和指导疫苗株筛选中的重要性。然而,针对特定地区和血清型的研究仍存在明显不足。“致病机制”与“分子流行病学”领域的研究空白详细揭示了这些问题,强调需要改进免疫检测技术、收集更全面的基因组数据,并建立标准化的下一代测序数据分析方法。面对日益庞大的口蹄疫基因组“大数据”,亟需开发新型分析工具,包括全长序列解析及深度测序准种变异对群体病毒适应性的影响研究。

计算建模作为一项强大却未被充分开发的工具,其发展受到参数化难题、数据获取受限以及野生动物与生态因素整合困难等挑战的制约。在《计算建模》章节中列举了若干已识别的建模空白,例如牲畜种群数据不足、先进综合模型应用有限等问题。这些空白表明,能够实时评估流行病学与经济效益的决策支持工具,有望弥合理论建模与实地疾病防控之间的鸿沟。

野生动物在维持和传播口蹄疫中的作用仍然不充分,需要更可靠的研究。

表2 FMD现存的知识空白

全球流行病学趋势

•对血清型易位背后驱动因素的了解有限,包括影响SAT血清型出现和传播到新区域的因素

•对血清型内转变背后驱动因素的有限了解,包括影响O拓扑类型MESA-PanAsia、MESAInd2001和Mya-98相互作用的因素

•对气候变化和极端天气事件如何影响口蹄疫风险的全球和区域分布,包括在新的环境条件下血清型的传播,了解有限

•缺乏能够提供近乎实时态势感知的全球监测网络,特别是关于动物移动、产品贸易模式和分子流行病学的监测网络

•需要改进的方法来估计FMD的真实负担,减少对有偏倚的“爆发”数据和资源有限的采样的依赖

•被动监测系统和主动监测系统之间缺乏有效整合,特别是在流行地区,导致新毒株和隐蔽传播途径的检测延迟

•对不断演变的国际贸易政策和未记录的动物运动动态的分析不足以确定口蹄疫传播途径

•对导致C型血清假定灭绝的因素以及如何利用这一点来控制和根除其他FMDV毒株和血清型的认识有限

病原流行病学

•对亚临床(新发病)感染对口蹄疫病毒流行病学的影响不完全了解,包括亚临床感染动物的移动所带来的风险。

•对小反刍动物对口蹄疫病毒流行病学的贡献的理解不完全。

•对本地牛品种的临床FMD、病毒脱落动力学和相关传播潜力的差异了解有限。

•载体动物在口蹄疫病毒传播和进化中的不确定作用,特别是与持续感染的载体异源超感染导致重组口蹄疫病毒有关的作用。

•需要改进免疫分析,以降低交叉血清型反应性,以准确区分接种动物和感染动物,特别是在多血清型环境中。

•个体动物感染动态(例如,病毒脱落特征)与农场水平或农场之间的传播模式之间关系不明确。

•在持续感染期间,特别是免疫和治疗压力变化的情况下,导致FMDV在宿主体内进化的驱动机制尚不清楚。

•关于小反刍动物瘟热病毒等并发感染对口蹄疫发病机制和宿主免疫的影响的研究有限。

•启动继发性感染所需的病毒脱落阈值不明确,特别是在临床前阶段,此时没有明显症状,但传播风险仍然很高。

•关于病毒载量动态如何影响潜伏期的持续时间和进展为临床或亚临床感染的数据有限,特别是在不同的宿主物种中。

•对宿主特异性免疫应答,包括先天性和适应性免疫变化如何在多物种背景下调节病毒复制、脱落动力学和随后的传播潜力的理解有限。

•病毒准种多样性在单个宿主内对传播潜力、适应新宿主以及在可变的生态和流行病学条件下的持续性的影响不明确。

分子流行病学

•来自代表性不足的地区和血清型的基因组数据不足,限制了对全球病毒多样性的理解

•有限地应用综合基因组学和流行病学分析来追踪疫情起源、传播途径和疫苗有效性

•缺乏利用下一代测序(NGS)亚共识数据来改进病毒谱系追踪的标准工具

•缺乏整合系统发育和流行病学数据的混合框架,以追踪跨物种病毒传播和出现的动态

•在生态和流行病学限制下,对影响血清型转变的进化压力的理解不足

•需要更具成本效益和更广泛可获得的方法来收集、处理和分析来自不同FMD背景下的病毒序列野生动物相互作用

•对较少研究的野生动物在维持和传播口蹄疫方面所起的作用缺乏了解

•将野生动物特有的行为、生态和季节性资源变化有限地纳入流行病学和建模框架

•对边缘物种或野生动物所起的作用缺乏了解,这些物种被视为次要蓄水池,但在特定生态背景下可能间歇性地对疾病动态产生影响

•对栖息地破碎化、资源竞争和人类入侵如何改变野生动物与家畜的界面,特别是在特有地区进行有限的探索

•无口蹄疫地区野生动物监测系统不发达,阻碍了通过候鸟或桥梁宿主对潜在入侵的早期发现

•对候鸟作为机械载体或媒介将口蹄疫引入国境的风险了解不足,特别是在兽医基础设施有限的地区

•缺乏预测模型来评估野生动物人口密度或迁徙模式的变化如何影响在不断变化的气候或土地利用条件下的口蹄疫风险

•野生动物监测系统不发达,包括未充分使用环境DNA(eDNA)取样等非侵入性方法

计算机建模

•由于牲畜人口统计、移动网络、管理实践和菌株特异性病毒特征方面的数据有限,因此存在重要的参数化挑战

•当前模型无法评估疫情爆发期间控制、监测和抽样策略的实时成本效益

•利用社会、经济和生态参数预测疾病动态和干预结果的先进综合模型利用率不足

经济

•缺乏将流行病学数据与经济分析相结合的标准框架,阻碍了对控制措施成本效益的评估

•对行为经济因素的考虑有限,例如畜牧饲养者的决策以及补偿计划对报告和遵守的影响

诊断和监测

•缺乏经过验证、可现场使用的诊断工具(例如快速、笔式检测),无法及时检测口蹄疫并作出疫情反应

•使用当前的血清学方法区分接种疫苗和感染动物的挑战使监测和移动控制复杂化

跨部门的差距

•需要建立稳健的流行病学模型,纳入适用于地方病和无口蹄疫环境的经济结果

•需要跨不同物种、品种和病毒基因型的数据驱动的脱落和传播参数,以改进下游模拟建模

•有限地应用先进的分析工具,如全基因组关联研究和机器学习,以确定病毒维持和传播的关键驱动因素