在产房阶段,仔猪腹泻是常见且棘手的疾病,不仅影响仔猪生长,还可能导致高死亡率。其中,猪轮状病毒病(Porcine Rotavirus Diarrhea)和猪球虫病(Porcine Coccidiosis Diarrhea)是两大主要病因。这两种疾病临床症状相似,都表现为腹泻,但病原、发病机制和防控策略不同。如果不能及时鉴别,将导致误诊和经济损失。本文将基于国外文献数据,进行深入分析,帮助大家掌握鉴别要点。

01、病因与流行病学

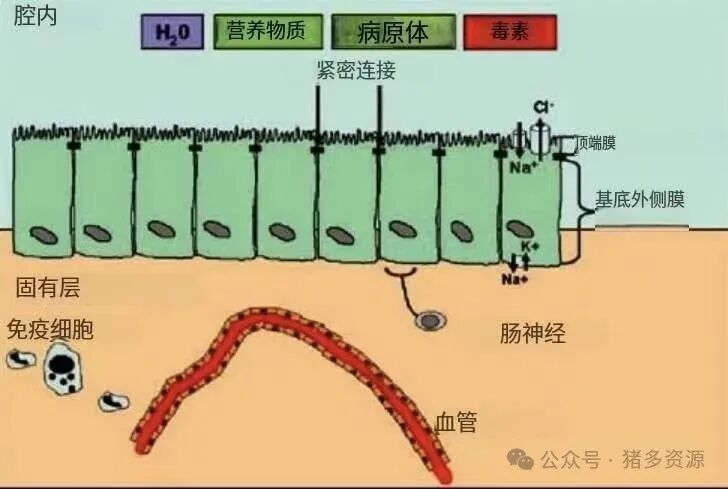

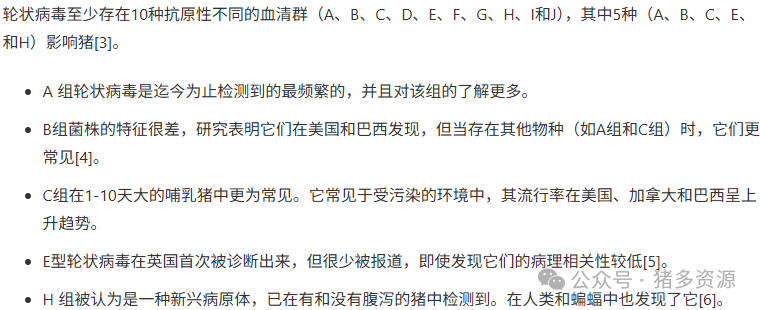

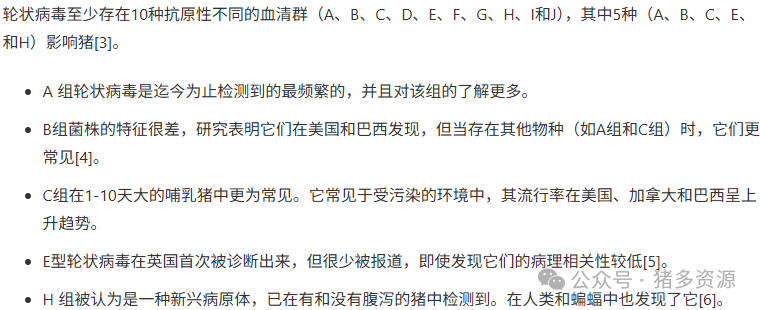

猪轮状病毒病:是由轮状病毒(Rotavirus)引起的病毒性肠道传染病。该病毒属于呼肠孤病毒科,主要影响小肠上皮细胞,导致吸收障碍和腹泻。轮状病毒分为A、B、C、E等组别,其中A组最常见,其次是B和C组。根据美国一项研究,在猪场中,A组轮状病毒的检出率高达62%,B组33%,C组53%,H组15%。

病毒通过粪-口途径传播,耐环境消毒,易在产房中积累。流行学数据显示,在全球猪场,轮状病毒感染率极高,几乎所有成年猪都有血清阳性,仔猪感染率可达3.3%-67.3%,无明显季节性。在产房,初产母猪仔猪更易发病,因为母源抗体不足。

猪球虫病:由等孢球虫(Cystoisospora suis)引起,是一种原虫寄生病。该寄生虫侵袭小肠上皮,导致肠绒毛萎缩和腹泻。球虫卵囊在温暖潮湿环境中快速发育(68-97°F下12小时内感染性),这与现代产房环境高度吻合。国外研究显示,球虫病在全球猪场流行广泛,农场阳性率45%-85%,仔猪感染率可达21.9%。

在中国一项meta分析中,球虫总体流行率21.9%,C.suis感染率9.1%。

比利时和荷兰的一项观察研究发现,仔猪腹泻中亚临床C.suis感染常见,农场级阳性率高。

传播同样为粪-口途径,但球虫更依赖环境卫生,连续分娩系统易爆发。从流行病学看,两种疾病常混合感染。美国一项调查显示,在仔猪腹泻病原中,轮状病毒、球虫和梭菌等并列前茅。

深入分析显示:轮状病毒流行更广(全球性),球虫则在集约化养殖中更突出。数据表明,轮状病毒在<3天龄仔猪中流行率16%-21%,而球虫多在4-14天龄爆发。

这为初步鉴别提供线索:早期腹泻更疑轮状病毒,后期则考虑球虫。

02、临床症状比较

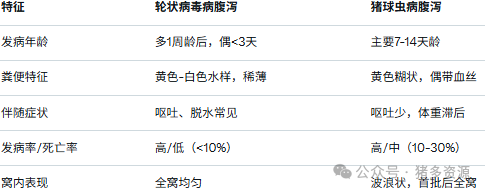

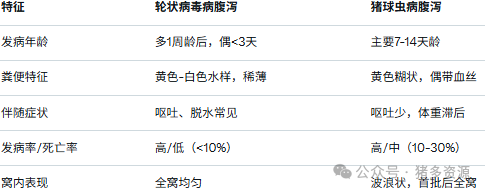

两种疾病均以腹泻为主,但症状细节有差异。

轮状病毒腹泻多发于1周龄后仔猪,粪便呈黄色至白色水样,伴呕吐和脱水。发病率高(可达100%),但死亡率低(<10%),仔猪常继续哺乳。英国一项研究显示,轮状病毒感染仔猪腹泻持续3-5天,伴小肠炎症指数升高。混合感染时,症状加重,如与大肠杆菌并发,死亡率升至20%。

球虫病腹泻典型于7-14天龄仔猪,粪便呈黄色糊状或稀薄,偶带血丝,不常呕吐。发病呈波浪状:首批仔猪4-6天发病,后续4-8天全窝感染。发病率高,死亡率中等(10-30%)。加拿大安大略省观察研究显示,仔猪粪样中球虫卵囊阳性率与腹泻严重度正相关。

比利时研究指出,球虫感染常导致体重增长滞后,腹泻不响应抗生素。

深入比较:轮状病毒腹泻更急性、水样,影响全窝均匀;球虫更慢性、糊状,窝内差异大。球虫在葡萄牙农场风险因素分析中,与设施卫生相关,流行率41.8%。

临床上,若腹泻伴呕吐且粪pH酸性(轮状病毒破坏小肠),疑病毒;若粪pH中性且显微镜见卵囊,疑球虫。以下表格总结临床症状差异:

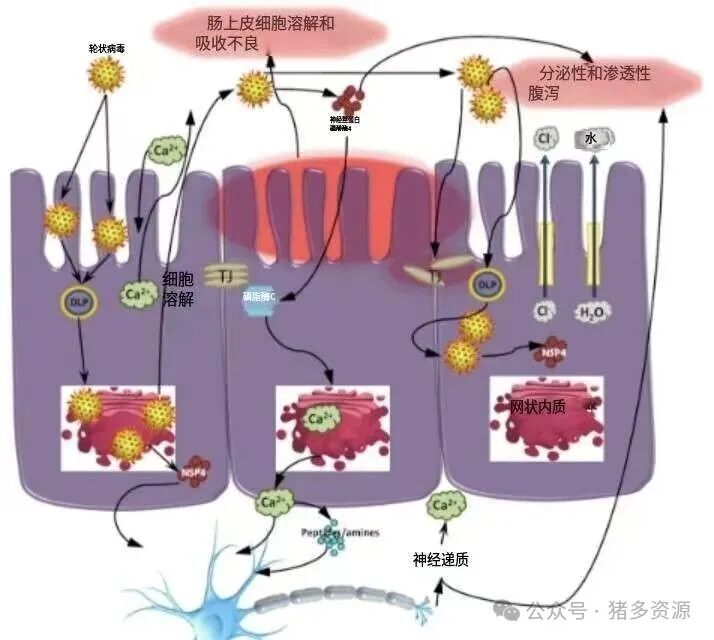

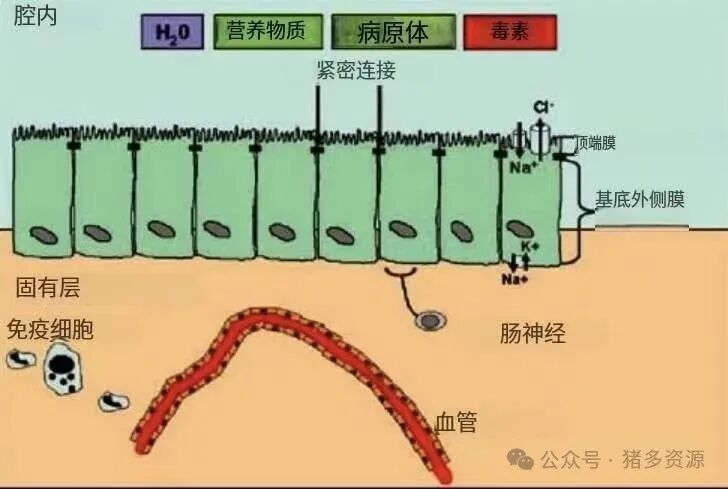

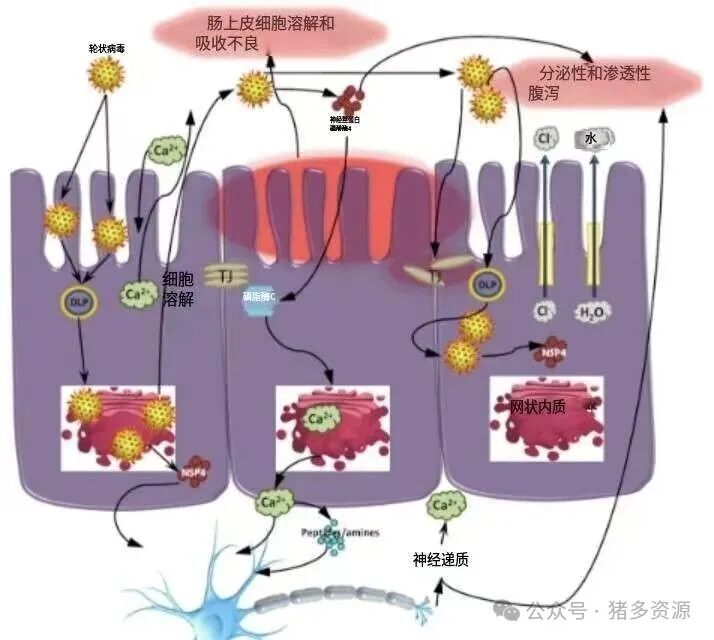

03、病理变化与组织学分析

轮状病毒侵袭小肠绒毛上皮,导致绒毛萎缩、融合,吸收面积减少。尸检可见小肠扩张、充血,显微镜下绒毛缩短,炎症细胞浸润。美国研究显示,轮状病毒感染猪小肠炎症指数更高,持续时间长。病变多在中后段回肠。

球虫寄生于小肠上皮细胞,破坏绒毛,导致萎缩和出血。病变集中于空肠-回肠交界,显微镜可见球虫不同发育阶段(裂殖体、配子体)。一项研究显示,球虫阳性仔猪中,17.3%有显微镜下病变,伴其他微生物并发。

鉴别关键:轮状病毒病变更弥漫,无寄生虫结构;球虫有特定卵囊(显微镜下可见)。组织学数据分析显示,轮状病毒导致的绒毛长宽比下降50%,球虫则伴上皮坏死。

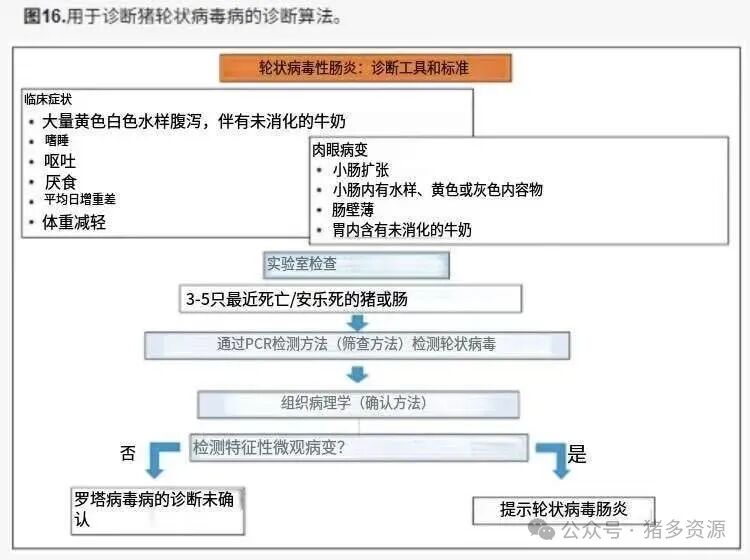

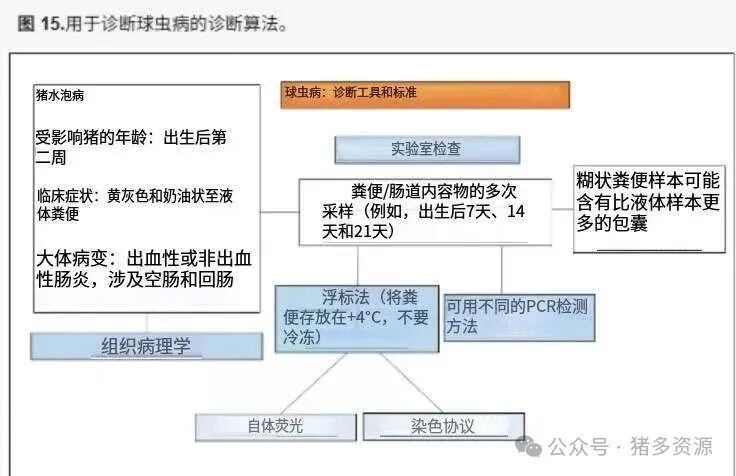

04、诊断与实验室鉴别

临床初步鉴别后,需实验室确认。

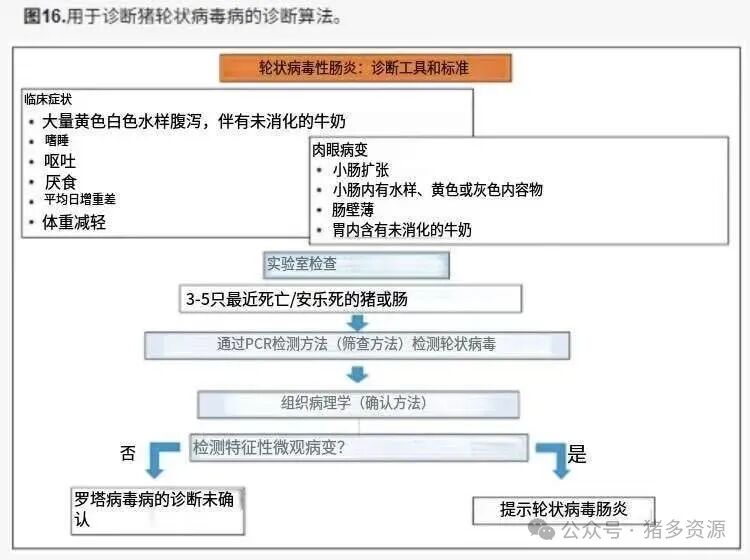

轮状病毒诊断:常用PCR、ELISA检测粪中病毒抗原。组别特异性PCR可区分A/B/C组。美国诊断指南强调,排除其他病原如大肠杆菌、冠状病毒。敏感性高,特异性达95%。

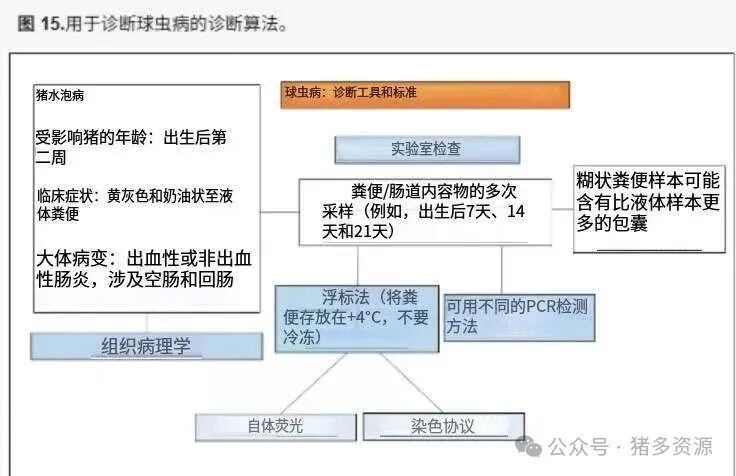

球虫诊断:靠粪便漂浮法或显微镜检查卵囊,PCR用于确认C.suis。国外研究显示,粪检阳性率与临床相关,但亚临床感染需qPCR量化。

鉴别诊断流程:先粪检卵囊(球虫阳性则确诊),无则PCR查病毒。混合感染常见,一项研究显示,仔猪腹泻中球虫与轮状病毒并发率高。

诊断方法如下:

05、控制策略

预防轮状病毒:疫苗(如A组活疫苗)给母猪注射,3-4周前分娩。反饲法(喂粪料)增强母源抗体。美国研究显示,反馈可降低发病20%。产房消毒关键,缩短分娩周期减少病毒积累。

预防球虫:改善卫生,全进全出,消毒产床。托曲珠利等药物预防。葡萄牙研究显示,卫生因素降低风险30%。

01、病因与流行病学

猪轮状病毒病:是由轮状病毒(Rotavirus)引起的病毒性肠道传染病。该病毒属于呼肠孤病毒科,主要影响小肠上皮细胞,导致吸收障碍和腹泻。轮状病毒分为A、B、C、E等组别,其中A组最常见,其次是B和C组。根据美国一项研究,在猪场中,A组轮状病毒的检出率高达62%,B组33%,C组53%,H组15%。

病毒通过粪-口途径传播,耐环境消毒,易在产房中积累。流行学数据显示,在全球猪场,轮状病毒感染率极高,几乎所有成年猪都有血清阳性,仔猪感染率可达3.3%-67.3%,无明显季节性。在产房,初产母猪仔猪更易发病,因为母源抗体不足。

猪球虫病:由等孢球虫(Cystoisospora suis)引起,是一种原虫寄生病。该寄生虫侵袭小肠上皮,导致肠绒毛萎缩和腹泻。球虫卵囊在温暖潮湿环境中快速发育(68-97°F下12小时内感染性),这与现代产房环境高度吻合。国外研究显示,球虫病在全球猪场流行广泛,农场阳性率45%-85%,仔猪感染率可达21.9%。

在中国一项meta分析中,球虫总体流行率21.9%,C.suis感染率9.1%。

比利时和荷兰的一项观察研究发现,仔猪腹泻中亚临床C.suis感染常见,农场级阳性率高。

传播同样为粪-口途径,但球虫更依赖环境卫生,连续分娩系统易爆发。从流行病学看,两种疾病常混合感染。美国一项调查显示,在仔猪腹泻病原中,轮状病毒、球虫和梭菌等并列前茅。

深入分析显示:轮状病毒流行更广(全球性),球虫则在集约化养殖中更突出。数据表明,轮状病毒在<3天龄仔猪中流行率16%-21%,而球虫多在4-14天龄爆发。

这为初步鉴别提供线索:早期腹泻更疑轮状病毒,后期则考虑球虫。

02、临床症状比较

两种疾病均以腹泻为主,但症状细节有差异。

轮状病毒腹泻多发于1周龄后仔猪,粪便呈黄色至白色水样,伴呕吐和脱水。发病率高(可达100%),但死亡率低(<10%),仔猪常继续哺乳。英国一项研究显示,轮状病毒感染仔猪腹泻持续3-5天,伴小肠炎症指数升高。混合感染时,症状加重,如与大肠杆菌并发,死亡率升至20%。

球虫病腹泻典型于7-14天龄仔猪,粪便呈黄色糊状或稀薄,偶带血丝,不常呕吐。发病呈波浪状:首批仔猪4-6天发病,后续4-8天全窝感染。发病率高,死亡率中等(10-30%)。加拿大安大略省观察研究显示,仔猪粪样中球虫卵囊阳性率与腹泻严重度正相关。

比利时研究指出,球虫感染常导致体重增长滞后,腹泻不响应抗生素。

深入比较:轮状病毒腹泻更急性、水样,影响全窝均匀;球虫更慢性、糊状,窝内差异大。球虫在葡萄牙农场风险因素分析中,与设施卫生相关,流行率41.8%。

临床上,若腹泻伴呕吐且粪pH酸性(轮状病毒破坏小肠),疑病毒;若粪pH中性且显微镜见卵囊,疑球虫。以下表格总结临床症状差异:

03、病理变化与组织学分析

轮状病毒侵袭小肠绒毛上皮,导致绒毛萎缩、融合,吸收面积减少。尸检可见小肠扩张、充血,显微镜下绒毛缩短,炎症细胞浸润。美国研究显示,轮状病毒感染猪小肠炎症指数更高,持续时间长。病变多在中后段回肠。

球虫寄生于小肠上皮细胞,破坏绒毛,导致萎缩和出血。病变集中于空肠-回肠交界,显微镜可见球虫不同发育阶段(裂殖体、配子体)。一项研究显示,球虫阳性仔猪中,17.3%有显微镜下病变,伴其他微生物并发。

鉴别关键:轮状病毒病变更弥漫,无寄生虫结构;球虫有特定卵囊(显微镜下可见)。组织学数据分析显示,轮状病毒导致的绒毛长宽比下降50%,球虫则伴上皮坏死。

04、诊断与实验室鉴别

临床初步鉴别后,需实验室确认。

轮状病毒诊断:常用PCR、ELISA检测粪中病毒抗原。组别特异性PCR可区分A/B/C组。美国诊断指南强调,排除其他病原如大肠杆菌、冠状病毒。敏感性高,特异性达95%。

球虫诊断:靠粪便漂浮法或显微镜检查卵囊,PCR用于确认C.suis。国外研究显示,粪检阳性率与临床相关,但亚临床感染需qPCR量化。

鉴别诊断流程:先粪检卵囊(球虫阳性则确诊),无则PCR查病毒。混合感染常见,一项研究显示,仔猪腹泻中球虫与轮状病毒并发率高。

诊断方法如下:

05、控制策略

预防轮状病毒:疫苗(如A组活疫苗)给母猪注射,3-4周前分娩。反饲法(喂粪料)增强母源抗体。美国研究显示,反馈可降低发病20%。产房消毒关键,缩短分娩周期减少病毒积累。

预防球虫:改善卫生,全进全出,消毒产床。托曲珠利等药物预防。葡萄牙研究显示,卫生因素降低风险30%。