仔猪腹泻综合征是仔猪阶段高发的消化系统疾病,由多因素共同引发,对仔猪成活率和生长性能影响极大。本文从病因分析、鉴别诊断及综合防治措施等方面,为猪场提供系统解决方案。

一、仔猪腹泻的常见病因

仔猪腹泻的成因复杂,可分为传染性和非传染性两大类,具体包括:

1.病毒性因素

•传染性胃肠炎(TGE)、流行性腹泻、轮状病毒病、伪狂犬病等,这类疾病常导致高发病率和死亡率,尤其对1周龄内仔猪危害显著。

2.细菌性因素

•魏氏梭菌(引发仔猪红痢)、大肠杆菌(引发黄白痢)、沙门氏菌(引发仔猪副伤寒)、猪密螺旋体等,其中大肠杆菌占比最高(45%),且易与其他病原混合感染。

3.寄生虫因素

•以球虫为主,蛔虫、类圆线虫等也可能引发,高床哺乳猪中较少见。

4.非传染性因素

•生理性:早期补料不当、早期断奶应激;

•营养性:缺铁性贫血、维生素/微量元素不足、饲料霉变(霉菌毒素污染);

•应激性:环境温度过低或温差大、气候反常等。

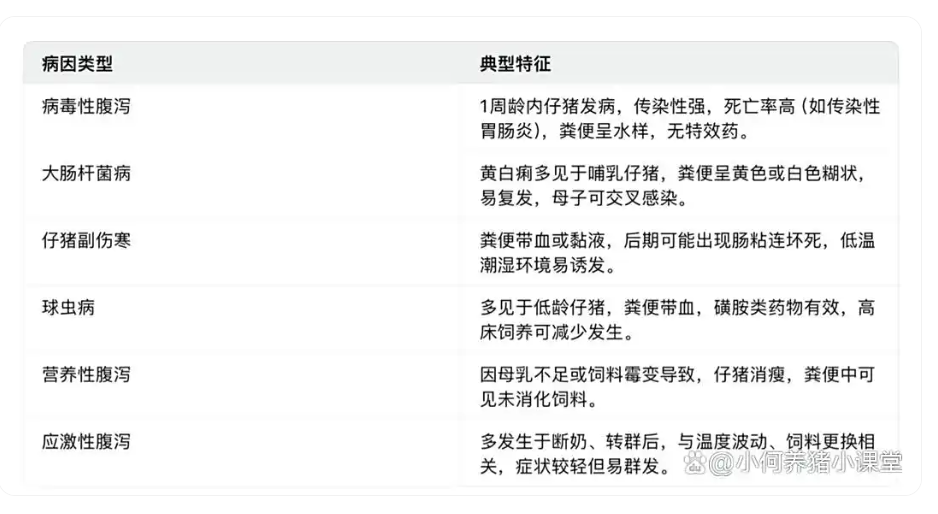

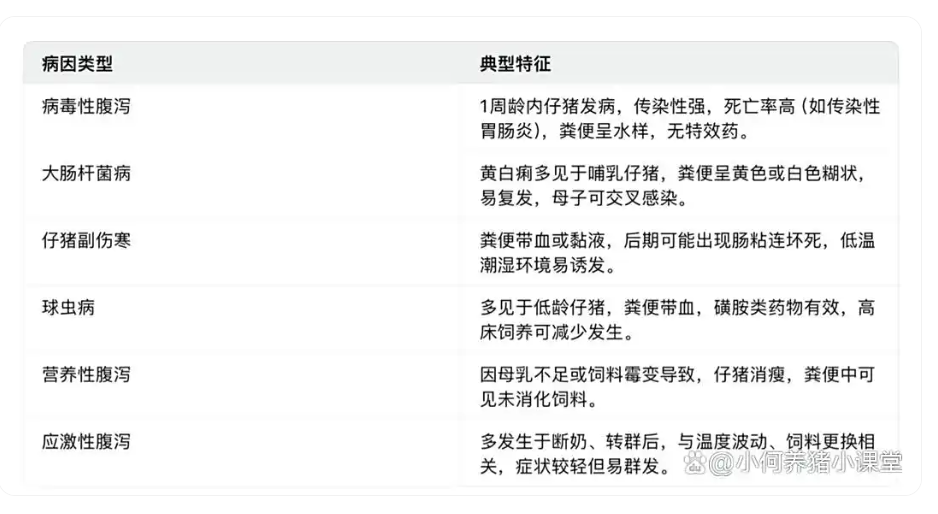

二、仔猪腹泻的鉴别诊断

不同病因导致的腹泻症状存在差异,可通过流行特征、临床症状、粪便性状及剖检结果区分:

实验室诊断(如药敏试验、病原检测)可进一步明确病因,为治疗提供依据。

三、综合防治措施

仔猪腹泻的防治需遵循“预防为主,防治结合”原则,结合病因采取针对性措施:

1.针对性治疗方案

•红痢(魏氏梭菌):氨苄青霉素肌注+止血敏,配合Vc+5%葡萄糖生理盐水腹腔注射。

•黄白痢(大肠杆菌):坚持“母子兼治,一头发病同窝全治”,优先通过药敏试验选择高敏抗菌素(如得米先),母猪饲料中添加可肥素可增强疗效。

•仔猪副伤寒:早期使用羟氨苄+恩诺沙星联合注射,后期肠粘连坏死则难以治愈;发病猪场可接种仔猪副伤寒疫苗,同时保证环境干燥温暖。

•猪密螺旋体病:痢菌净+Vk3+Vc肌注,全群饲料添加利高-44+痢菌净,治愈后需持续用药1个月以上防止复发。

•球虫病:选用磺胺类药物或百球清,高床饲养可降低发病率。

•病毒性腹泻:无特效药,重点通过消化道抗菌素预防继发感染,同时加强补液和保温。

2.护理要点

•提供干燥、温暖、清洁的环境(初生仔猪保温箱温度需34-35℃);

•保证充足饮水,腹泻仔猪饮欲增加,可在饮水中添加电解质和葡萄糖;

•调整饲料:降低粗蛋白(尤其是植物蛋白)含量,选用乳制剂、血浆蛋白等易消化原料,减少应激。

3.核心预防措施

预防是控制仔猪腹泻的关键,需从母猪管理、仔猪护理、环境控制等多环节入手:

(1)强化母猪饲养管理

•产前产后保健:产前10-14天饲料添加利高霉素-44(每吨1-2公斤),净化母猪呼吸道、消化道及生殖道病原菌;产前112-114天注射律胎素(肌肉2ml或外阴1ml),促进顺利产仔和泌乳;产后8小时内注射得米先(健康猪10ml,病猪20ml),预防细菌性感染。

•疫苗免疫:母猪妊娠期接种传染性胃肠炎、流行性腹泻二联苗,以及黄白痢、红痢二联苗(如痢特佳疫苗,含多种黏附抗原和毒素抗原),确保母源抗体传递给仔猪。

•饲料安全:长期添加霉菌毒素吸附剂(如霉卫宝),避免黄曲霉毒素等导致的繁殖障碍和仔猪腹泻。

(2)科学护理仔猪

•初乳与营养:确保每头仔猪及时吃足初乳,获取母源抗体;2-3日龄注射铁钴合剂,10-15日龄注射铁硒合剂,预防贫血性腹泻。

•早期补料:选用低抗原饲料(添加鲜牛奶、乳制剂),减少植物蛋白比例;断奶前逐步增加补料量,避免突然更换饲料。

•药物保健:3-7日龄仔猪用易速达保健,断奶前进行得米先三针保健,断奶后用速解灵1-3针,降低腹泻风险。

(3)环境与消毒控制

•产房卫生:母猪转入产房前彻底清洗消毒,产仔前后用百胜-15(1:50-100)消毒母猪体表及乳头,切断母仔间病原传播。

•温湿度管理:避免温差过大,保育舍保持适宜温度,减少应激性腹泻。

(4)疫苗免疫

•仔猪重点接种传染性胃肠炎、流行性腹泻二联苗,以及黄白痢、红痢二联苗;

•后备母猪和经产母猪免疫需间隔3周进行2次,确保抗体水平。

四、结论:管理是核心

仔猪腹泻的本质是饲养管理问题,配套设施差、母猪管理不到位、断奶过早等是主要诱因。通过“疫苗免疫+药物保健+环境控制+营养保障”的综合措施,可显著降低发病率:

•母猪产前律胎素、产后得米先注射;

•仔猪补铁、三针保健(得米先);

•饲料中添加利高霉素-44;

•强化消毒与温湿度控制。

做好这些环节,就能有效防控仔猪腹泻,提高猪场养殖效益。

一、仔猪腹泻的常见病因

仔猪腹泻的成因复杂,可分为传染性和非传染性两大类,具体包括:

1.病毒性因素

•传染性胃肠炎(TGE)、流行性腹泻、轮状病毒病、伪狂犬病等,这类疾病常导致高发病率和死亡率,尤其对1周龄内仔猪危害显著。

2.细菌性因素

•魏氏梭菌(引发仔猪红痢)、大肠杆菌(引发黄白痢)、沙门氏菌(引发仔猪副伤寒)、猪密螺旋体等,其中大肠杆菌占比最高(45%),且易与其他病原混合感染。

3.寄生虫因素

•以球虫为主,蛔虫、类圆线虫等也可能引发,高床哺乳猪中较少见。

4.非传染性因素

•生理性:早期补料不当、早期断奶应激;

•营养性:缺铁性贫血、维生素/微量元素不足、饲料霉变(霉菌毒素污染);

•应激性:环境温度过低或温差大、气候反常等。

二、仔猪腹泻的鉴别诊断

不同病因导致的腹泻症状存在差异,可通过流行特征、临床症状、粪便性状及剖检结果区分:

实验室诊断(如药敏试验、病原检测)可进一步明确病因,为治疗提供依据。

三、综合防治措施

仔猪腹泻的防治需遵循“预防为主,防治结合”原则,结合病因采取针对性措施:

1.针对性治疗方案

•红痢(魏氏梭菌):氨苄青霉素肌注+止血敏,配合Vc+5%葡萄糖生理盐水腹腔注射。

•黄白痢(大肠杆菌):坚持“母子兼治,一头发病同窝全治”,优先通过药敏试验选择高敏抗菌素(如得米先),母猪饲料中添加可肥素可增强疗效。

•仔猪副伤寒:早期使用羟氨苄+恩诺沙星联合注射,后期肠粘连坏死则难以治愈;发病猪场可接种仔猪副伤寒疫苗,同时保证环境干燥温暖。

•猪密螺旋体病:痢菌净+Vk3+Vc肌注,全群饲料添加利高-44+痢菌净,治愈后需持续用药1个月以上防止复发。

•球虫病:选用磺胺类药物或百球清,高床饲养可降低发病率。

•病毒性腹泻:无特效药,重点通过消化道抗菌素预防继发感染,同时加强补液和保温。

2.护理要点

•提供干燥、温暖、清洁的环境(初生仔猪保温箱温度需34-35℃);

•保证充足饮水,腹泻仔猪饮欲增加,可在饮水中添加电解质和葡萄糖;

•调整饲料:降低粗蛋白(尤其是植物蛋白)含量,选用乳制剂、血浆蛋白等易消化原料,减少应激。

3.核心预防措施

预防是控制仔猪腹泻的关键,需从母猪管理、仔猪护理、环境控制等多环节入手:

(1)强化母猪饲养管理

•产前产后保健:产前10-14天饲料添加利高霉素-44(每吨1-2公斤),净化母猪呼吸道、消化道及生殖道病原菌;产前112-114天注射律胎素(肌肉2ml或外阴1ml),促进顺利产仔和泌乳;产后8小时内注射得米先(健康猪10ml,病猪20ml),预防细菌性感染。

•疫苗免疫:母猪妊娠期接种传染性胃肠炎、流行性腹泻二联苗,以及黄白痢、红痢二联苗(如痢特佳疫苗,含多种黏附抗原和毒素抗原),确保母源抗体传递给仔猪。

•饲料安全:长期添加霉菌毒素吸附剂(如霉卫宝),避免黄曲霉毒素等导致的繁殖障碍和仔猪腹泻。

(2)科学护理仔猪

•初乳与营养:确保每头仔猪及时吃足初乳,获取母源抗体;2-3日龄注射铁钴合剂,10-15日龄注射铁硒合剂,预防贫血性腹泻。

•早期补料:选用低抗原饲料(添加鲜牛奶、乳制剂),减少植物蛋白比例;断奶前逐步增加补料量,避免突然更换饲料。

•药物保健:3-7日龄仔猪用易速达保健,断奶前进行得米先三针保健,断奶后用速解灵1-3针,降低腹泻风险。

(3)环境与消毒控制

•产房卫生:母猪转入产房前彻底清洗消毒,产仔前后用百胜-15(1:50-100)消毒母猪体表及乳头,切断母仔间病原传播。

•温湿度管理:避免温差过大,保育舍保持适宜温度,减少应激性腹泻。

(4)疫苗免疫

•仔猪重点接种传染性胃肠炎、流行性腹泻二联苗,以及黄白痢、红痢二联苗;

•后备母猪和经产母猪免疫需间隔3周进行2次,确保抗体水平。

四、结论:管理是核心

仔猪腹泻的本质是饲养管理问题,配套设施差、母猪管理不到位、断奶过早等是主要诱因。通过“疫苗免疫+药物保健+环境控制+营养保障”的综合措施,可显著降低发病率:

•母猪产前律胎素、产后得米先注射;

•仔猪补铁、三针保健(得米先);

•饲料中添加利高霉素-44;

•强化消毒与温湿度控制。

做好这些环节,就能有效防控仔猪腹泻,提高猪场养殖效益。