导读

自从非洲猪瘟病毒(ASFV)再次出现以来,该病在欧亚大陆以前所未有的动物大流行方式传播。目前,ASF是全球养猪业面临的最大问题。野猪是ASFV的关键宿主,病毒可以在其中独立循环传播,因此迫切需要研制一种有效的疫苗来抵抗该病毒。目前的科学争论在于:出于安全考虑,接种已经表现出交叉保护易感宿主方面良好效果的减毒活疫苗(LAVs)是否可行。因此,研究的目的是比较ASFV强毒株和弱毒株(LAV)感染野猪后的排毒情况。接种Lv17/WB/Rie1分离株和Armenia07强毒株的野猪表现出了不同的病毒排出途径(唾液和粪便)和病毒血症率。与感染Armenia07强毒株的动物相比,感染Lv17/WB/Rie1分离株动物的血液、唾液、粪便中较少检测出阳性。通过描述排毒特征来理解其传播动力学。这部分知识将有助于评估野猪中新弱毒株的排毒模式,其中还包括与目前最有应用前景的基因缺失突变减毒活疫苗进行比较。

1 材料和方法

1.1 ASFV毒株

将弱毒的、非血液吸附的、p72基因II型ASFVLv17/WB/Riel毒株作为免疫用途。该毒株以前曾在家猪和野猪中进行过保护试验。试验结果证实了该分离株的巨大潜力,显示了对野猪高毒力病毒攻击的高水平保护(92%)。该病毒在猪血单核细胞(PBM)中生长7d,并如前面所述收集。病毒滴度定义为引起感染培养物中50%细胞病变的病毒量(TCID50/mL),病变通过使用免疫过氧化物酶染色进行评估。

血液吸附p72基因II型Armenia07毒株作为强毒株野毒用途。曾报道,该分离株为野猪中的一种高毒力ASFV,引起疾病的急性快速进展。如前所述,病毒在PBM中繁殖。病毒滴度定义为引起感染培养物中50%红细胞吸附的病毒量(HAD50/mL或TCID50/mL)。

1.2 动物

总共评估了29头动物,这些动物来源于之前的2个独立试验。所有这些动物都是从西班牙埃斯特雷马杜拉的一个商业野猪养殖场获得的3~4个月大,体重10~15kg的雌性野猪仔猪。试验在马德里康普斯顿大学VISAVET中心,生物安全3级的条件下进行。试验开始前2周对动物进行驯化。在驯化阶段,使用土霉素和伊维菌素对野猪进行处理,以清除寄生虫和控制不明显的细菌感染。这些野猪仔猪未接种疫苗,对该地区下列主要猪病原体检测呈阴性:伪狂犬病毒,牛分枝杆菌,肺炎支原体,猪圆环病毒2型。动物饲养管理和试验方法参照欧洲、国家、地区试验规程进行,并受马德里社区道德委员会的监督和批准(参照PROEX124/18和004/18)。

1.3 试验设计

如前所述,在本研究中所分析的血液、唾液和粪便样品是从先前2个独立试验中获得的。

在第1个试验中,9头野猪口服感染104TCID50的弱毒LV17/WB/Riel ASFV分离株,3头幼龄野猪与这些口服接种的动物直接接触(n=12)。由于病毒DNA在排毒途径中的高度相关性和感染途径(口和直接接触)的生物学相似性,将9头口服感染和3头接触感染的野猪设置为一组,并命名为弱毒组。此试验中与本研究相关的试验期内,接种持续了30d。

在第2个试验中,6头野猪肌注10HAD50Arm07 ASFV强毒株,其余11头野猪与这些肌肉接种的动物直接接触(n=17)。没有动物在感染后存活下来。由于肌肉接种和接触感染的动物在临床症状、病理表现和组织中病毒存在方面并无差异,将6头肌肉接种的野猪和11头直接接触的野猪归为一组,命名为强毒组。在Rodríguez-Bertos等人的描述中,他们的研究持续了15d(图1)。

1.4 取样和ASFVDNA检测

2个试验的所有动物每周单独取样2次,在研究期间的最后1d取样1次。每头野猪在采样和连续采样之间都被从围栏中转出,为避免交叉感染所有采样所用的材料物品都进行消毒。从瞬膜后眼内角的眼窦和海绵窦采集血液并用乙二胺四乙酸(EDTA)保存,采样后立即进行处理。用棉签采集唾液和粪便,在检测之前保存在-80℃环境中。阴性对照样品在第0天采集。按使用说明,应用高纯预制模板混合试剂盒(High Pure Template Preparation Mix Kit,罗氏诊断)提取DNA。用King等人先前报道的Taq Man实时定量PCR(qPCR)方法检测不同排毒途径的ASFV DNA。唾液和粪便也使用UPLq PCR技术以分析其中ASFV DNA的存在。qPCR结果判定依靠循环阈值(Ct),40个循环以内指示荧光出现在背景之上判定为阳性。

1.5 统计分析

采用SPSS25进行统计分析。使用单因素方差分析比较组间qPCR Ct值和不同排毒模式下qPCR检测阳性动物数量。使用曼-惠特尼U检验(Mann–Whitney U)比较两组间不同病毒接种途径之间以及血液、唾液和粪便的qPCR阳性结果开始出现的时间。P<0.05时视为差异显著。

2 结果

2.1 临床症状

所有强毒组的动物在感染后(4±1)d出现了与ASFV感染相一致的临床症状,在感染(10±3)d死亡。主要临床症状有高烧、嗜睡、厌食。一些动物出现轻微的红疹,眼部和鼻腔有分泌物,轻度行走困难,呼吸频率增加。RodríguezBertos等人先前详细介绍了这些观察结果。

然而,弱毒组的动物没有出现任何ASF的临床症状。本组监测到的仅有的临床症状是12头动物中有8头(66.66%)出现了轻微的体温升高,持续3.5d(接种后4~24d)。

2.2 接种与接触感染

共分析了592份血液、唾液和粪便个体相应的样本,其中361份来自弱毒组,231份来自强毒组。2个独立试验中所有接种和接触动物均成功感染。在组内,病毒接种途径并未影响接种(口服或肌注)和接触感染动物在qPCR检测时的Ct值(曼-惠特尼U检验,P<0.05)。

强毒组,所有动物血液样本的qPCR检测均呈阳性,而在弱毒组12头动物中只有8头qPCR检测阳性(见表1)。两组间血液样本qPCR检测阳性的动物头数具有显著差异(见表1,单因素方差分析,F=37.20,P<0.05)。研究观察到唾液样本中类似的ASFV DNA阳性头数。然而粪便样本阳性头数,强毒组高于弱毒组(曼-惠特尼U检验,Z=-3.85,P<0.05)。

2.3 ASFV基因组检测和不同途径排毒的起始时间

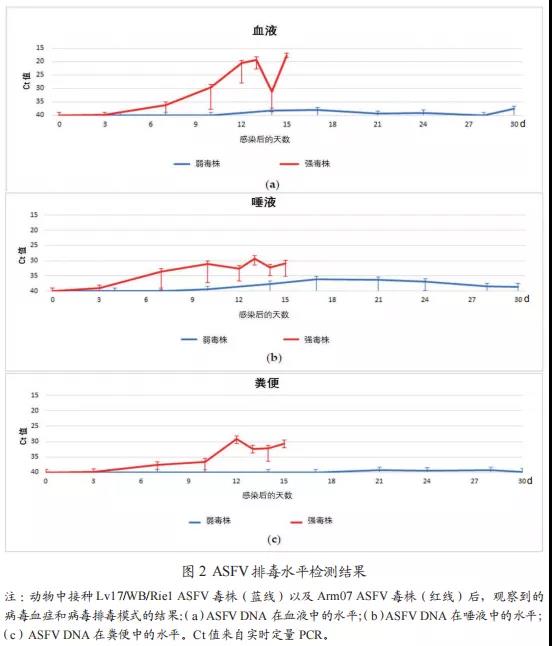

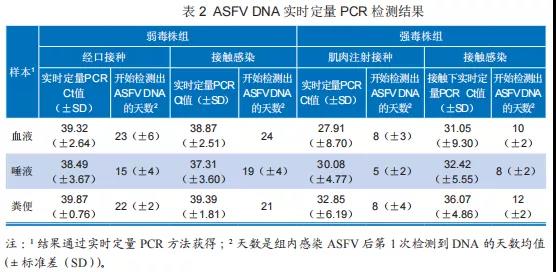

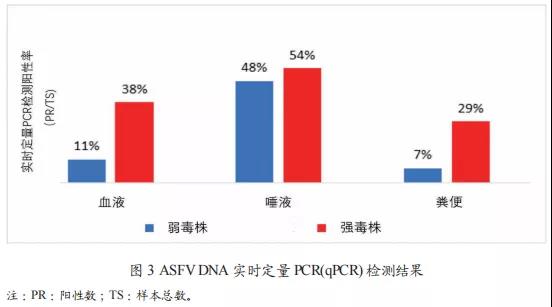

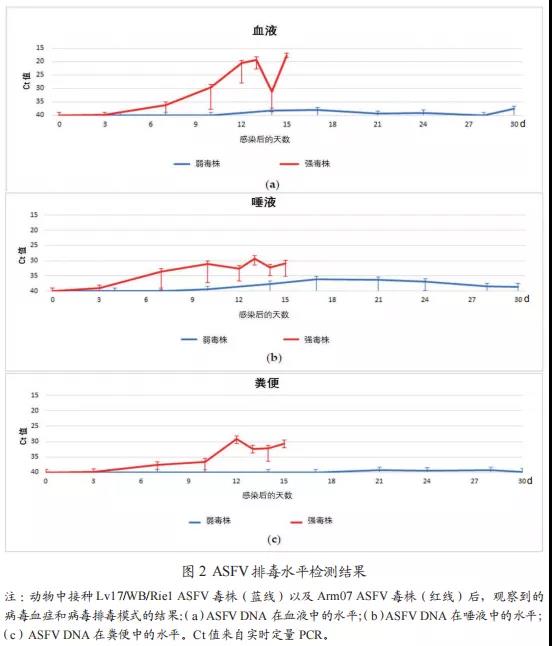

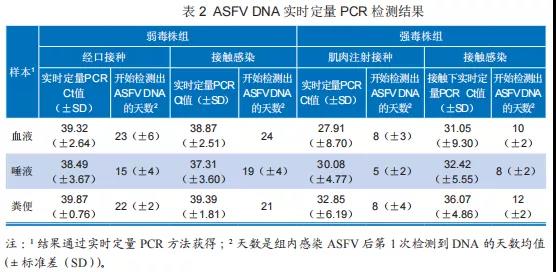

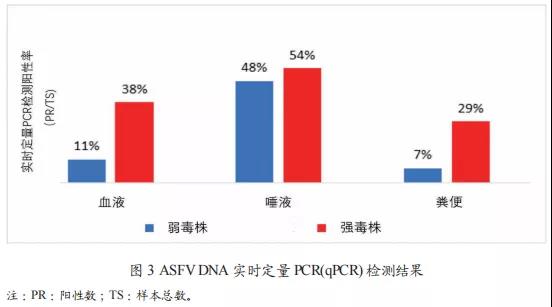

在强毒组的血液中检测到了最高排毒水平(肌注感染Ct=27.91±8.70;接触感染Ct=31.05±9.30),病毒血症在感染12d后达到峰值(接触感染Ct=16.32±0.68)。弱毒组血液样本呈间歇性的高Ct值的qPCR阳性结果(口服感染Ct=39.32±2.64;接触感染Ct=38.87±2.51)(图2)。组间血液qPCR Ct值差异显著(见表2;单因素方差分析,F=36.13,P<0.05)。弱毒组仅有11%的血液样本检测呈阳性(图3)。粪便中,ASFV DNA偶尔被检测到。两组间唾液样本检出数无显著差异(图3)。然而,两组间唾液和粪便qPCR Ct值存在显著差异(表2;图2;单因素方差分析,F=19.92;F=36.06;P<0.05)。

在两组中,接触感染与直接接种相比较,其检测到病毒开始排出的时间只有轻微的延迟。强毒组动物比弱毒组动物早开始排毒。在ASFV DNA检测的第1天,来自强毒组的至少1头动物在感染后3d的血液、唾液和粪便中结果呈阳性。然而,弱毒组不仅在开始排毒的时间上不同,在排毒途径上也有很大差异。弱毒株初次被检测到的时间,在唾液、血液和粪便中分别为感染后10d、14d和21d。在血液、唾液和粪便中第1次检测到ASFV基因组,两组间存在显著差异(曼-惠特尼U检验;分别为Z=-4.35,Z=-3.91,和Z=-3.77,P<0.05)。此外,强毒组ASFV基因组检测结果在整个采样周期恒定不变(从被检出到动物死亡或施行安乐死)。

3 讨论

本研究目的是通过与非洲猪瘟强毒株Arm07在野猪身上的排毒模式相比较,进一步评估非洲猪瘟病毒分离毒株Lv17/WB/Rie1作为一种候选疫苗的安全性。通过试验结果可以观察到弱毒株组与强毒株组的野猪排毒模式有显著差异。总的来说,与强毒株组相比,弱毒株组的动物在血液、唾液和粪便中的非洲猪瘟分离弱毒株基因组阳性率较低。此外,与强毒株组比,弱毒株组开始排毒的时间较晚,Ct值较高(39以上)。由以上可以说明,弱毒株的排毒量很小,或者说是残留的病毒DNA。

有趣的是,在弱毒株组中,唾液检出的病毒量要稍高于其他排毒途径(见图2)。而且,唾液中病毒留存时间要长于血液和粪便。这表明经口感染弱毒株的动物,会在扁桃体和淋巴结入口处控制其局部感染,而不会通过病毒血症造成全身传播。有研究表明,唾液中潜在的抑制剂可能会降低ASFV在口腔液中的存活率。这就可能是我们能够在口腔液中检测出ASFV,但是猪既不会表现出临床症状也不会出现病毒血症的原因。另一个原因可能是这些动物在两次试验中都被放置在受污染的环境中,因此,出现了反复感染,但是受到了某种因素保护,可以控制病毒在口腔内的复制。所有这些都表明,尽管弱毒株组的主要排毒途径是唾液,但在试验条件下,这种情况可能被高估了。这些观察结果连同之前的研究结果,支持了研究唾液在ASFV感染途径时的重要性,这可能是一种有效的以无创方式检测个体或环境病毒的方案。

在强毒株组,粪便样本只有29%的呈阳性,弱毒株组更低,仅仅7%。这种结果可以由我们没有在强毒株组或弱毒株组中观察到出血性肠炎来解释,根据McVicar的研究表明,肠道出血是通过粪便排出病毒的最可能的原因。本次试验结果与我们另一个研究结果相似,另一个研究中仅有8.7%的动物粪便呈阳性。此外,之前的研究发现,从直肠样本中分离ASFV很少出现阳性结果。通过动物粪便排出的ASFV是有限的,但在高致病毒株感染的急性期更为重要。非洲猪瘟弱毒株病毒即使是经口腔接种的野猪,也很少会通过粪便排泄出来。血液在传统思想上是ASFV主要的传播途径,因为被感染动物血液内的病毒载量很高。野猪交配争斗、捕猎和食腐的行为,使血液传播成为其最主要的途径。有意思的是,我们在弱毒株组内血液样本中仅发现了少量ASFV呈阳性的样本。此外,该组病毒血液含量为间歇性的,且Ct值较高(经口感染39.32±2.64),强毒株组阳性血样数量较多,且血液中病毒含量较高(经肌肉注射Ct值27.91±8.7),这与收集的阳性排泄物具有高度相关性。这些结果表明,低毒株与高毒株相比血液传播风险低得多,这是其作为候选疫苗的一个有价值的特征。

在本研究中,病毒分离可以作为揭示ASFV排毒模式的一种补充技术。然而现有的病毒分离技术和既定程序对野猪样本不可能达到令人满意的结果。检测ASFV活性的方法包括病毒分离技术和外周血单核细胞的红细胞吸附试验。此外,这些试验已经通过野猪体内外周血单核细胞进行了评估,以提高灵敏度。然而,这两种检测方法在被用于检测野猪排泄物时均出现了误差。一些研究者认为,很难从野猪样本中分离ASFV可能是由于样本的质量差,然而我们的研究结果显示高品质的野猪样品并没有提高分离ASFV的成功率。在未来的工作中,应该解决这两种检测方法在野猪样本中敏感性低的问题。

在潜伏期方面,我们的研究结果与其他以家猪为对象的研究结果略有不同。有一项研究表明,对猪进行肌肉接种Georgia2007/1,ASFV在血液、唾液和粪便中潜伏期为5d。在另外一个研究中,使用文献中描述的3种不同毒株,也得到相似的结果。在本研究中,强毒组内,我们首次检测到每头动物的血液、唾液和粪便中出现ASFV,是在感染后第3天。但是经肌肉接种的平均数据,唾液是感染后第5天,血液和粪便是感染后第8天。其原因可能是我们使用了较低的感染剂量和不同毒力的ASFV分离株所导致。

尽管在感染弱毒和强毒株的动物之间观察到了明显的差异,但有重要的一点是,两组是通过不同的感染途径感染的,这可能会影响到结果。然而,目前的研究没有表明肌肉接种或接触感染动物ASFV排毒模式在qPCR的Ct值上具有显著差异。此外,除了接触感染动物有稍微延迟外,弱毒组经口感染和接触感染的动物在排毒模式没有显著差异。这在生物学上讲得通,因为接触感染类似于自然感染,口服感染也一样。这些观察结果是根据其他研究得出的,在这些研究中,自然感染的猪在不同排毒途径上与接种感染的猪结果相似。然而,毒株的毒力和接种剂量对开始排毒的时间和其动态有显著影响。接种高致病力毒株的猪会出现典型的亚急性症状。尽管存在很严重的病毒血症,但通过其他途径排毒的情况很少。

重要的是,我们不仅要考虑感染弱毒或强毒毒株的动物其排泄物的病毒水平,而且还要评估这些排泄物对环境的污染情况。环境污染在动物反复感染周期中起很重要的作用,因为动物会持续接触到来自于排泄物的低剂量的病毒。以往的研究证实,被感染猪只的排泄物污染的饲料及垫料(稻草),可能会使健康猪只受到传染。事实上,病毒污染的环境使健康猪只被感染只需要很短的时间,或许仅需1d。然而,另有一项研究证明,ASFV在感染了Georgia2007/1毒株的猪只排出的粪便中和尿中,21℃环境时,存活时间分别长达3d和5d。因此,需要更多的研究来评估环境污染和野猪种群中不同病毒分离物的感染动力学。

弱毒疫苗是目前防控非洲猪瘟最有潜力和希望的,包括基因缺失疫苗。这个关于不同非洲猪瘟病毒毒株排毒模式的研究最有意义的是弱毒分离株诱导高抗体应答和保护接种疫苗的动物对抗高致病力的ASFVII型感染。另外,弱毒毒株的低排毒能力,在疫苗候选毒株NH/P68上也表现相同,这有助于扩大接种范围,因此能降低生产成本,降低大规模野猪接种的必要。本研究不仅证明弱毒毒株Lv17/WB/Rie1作为疫苗候选株对于接种和接触野猪的有效性和安全性,而且表明感染动物的有限排毒量对环境也相对安全。欧盟和一些东欧国家目前的情况表明,野猪是受感染最严重的宿主,因此野猪在ASFV的传播和携带中具有重要影响。我们的研究提供了一些关于弱毒毒株的排毒模式,比如Lv17/WB/Rie1,它是一种在野猪群体上对抗ASFV的很有希望的候选疫苗。

4 结论

综上所述,本研究为研究野猪的非洲猪瘟病毒排毒模式提供了有价值的信息。一般来说,相比于感染强毒株Armenia07,感染弱毒株Lv17/WB/Rie1的野猪在血液、唾液和粪便中检测呈阳性的比例较少。唾液是感染非洲猪瘟弱毒株动物的主要排毒途径,病毒血症是间歇性的,且Ct值较高。无论是强毒株组还是弱毒株组,通过粪便排毒的比例都很少。这些研究有助于评估对野猪群体的新的非洲猪瘟疫苗候选苗的排毒模式,包括与目前最有应用前景的基因缺失活疫苗进行比较。

来源/猪业科学

摘编自/张文志,刘金

自从非洲猪瘟病毒(ASFV)再次出现以来,该病在欧亚大陆以前所未有的动物大流行方式传播。目前,ASF是全球养猪业面临的最大问题。野猪是ASFV的关键宿主,病毒可以在其中独立循环传播,因此迫切需要研制一种有效的疫苗来抵抗该病毒。目前的科学争论在于:出于安全考虑,接种已经表现出交叉保护易感宿主方面良好效果的减毒活疫苗(LAVs)是否可行。因此,研究的目的是比较ASFV强毒株和弱毒株(LAV)感染野猪后的排毒情况。接种Lv17/WB/Rie1分离株和Armenia07强毒株的野猪表现出了不同的病毒排出途径(唾液和粪便)和病毒血症率。与感染Armenia07强毒株的动物相比,感染Lv17/WB/Rie1分离株动物的血液、唾液、粪便中较少检测出阳性。通过描述排毒特征来理解其传播动力学。这部分知识将有助于评估野猪中新弱毒株的排毒模式,其中还包括与目前最有应用前景的基因缺失突变减毒活疫苗进行比较。

1 材料和方法

1.1 ASFV毒株

将弱毒的、非血液吸附的、p72基因II型ASFVLv17/WB/Riel毒株作为免疫用途。该毒株以前曾在家猪和野猪中进行过保护试验。试验结果证实了该分离株的巨大潜力,显示了对野猪高毒力病毒攻击的高水平保护(92%)。该病毒在猪血单核细胞(PBM)中生长7d,并如前面所述收集。病毒滴度定义为引起感染培养物中50%细胞病变的病毒量(TCID50/mL),病变通过使用免疫过氧化物酶染色进行评估。

血液吸附p72基因II型Armenia07毒株作为强毒株野毒用途。曾报道,该分离株为野猪中的一种高毒力ASFV,引起疾病的急性快速进展。如前所述,病毒在PBM中繁殖。病毒滴度定义为引起感染培养物中50%红细胞吸附的病毒量(HAD50/mL或TCID50/mL)。

1.2 动物

总共评估了29头动物,这些动物来源于之前的2个独立试验。所有这些动物都是从西班牙埃斯特雷马杜拉的一个商业野猪养殖场获得的3~4个月大,体重10~15kg的雌性野猪仔猪。试验在马德里康普斯顿大学VISAVET中心,生物安全3级的条件下进行。试验开始前2周对动物进行驯化。在驯化阶段,使用土霉素和伊维菌素对野猪进行处理,以清除寄生虫和控制不明显的细菌感染。这些野猪仔猪未接种疫苗,对该地区下列主要猪病原体检测呈阴性:伪狂犬病毒,牛分枝杆菌,肺炎支原体,猪圆环病毒2型。动物饲养管理和试验方法参照欧洲、国家、地区试验规程进行,并受马德里社区道德委员会的监督和批准(参照PROEX124/18和004/18)。

1.3 试验设计

如前所述,在本研究中所分析的血液、唾液和粪便样品是从先前2个独立试验中获得的。

在第1个试验中,9头野猪口服感染104TCID50的弱毒LV17/WB/Riel ASFV分离株,3头幼龄野猪与这些口服接种的动物直接接触(n=12)。由于病毒DNA在排毒途径中的高度相关性和感染途径(口和直接接触)的生物学相似性,将9头口服感染和3头接触感染的野猪设置为一组,并命名为弱毒组。此试验中与本研究相关的试验期内,接种持续了30d。

在第2个试验中,6头野猪肌注10HAD50Arm07 ASFV强毒株,其余11头野猪与这些肌肉接种的动物直接接触(n=17)。没有动物在感染后存活下来。由于肌肉接种和接触感染的动物在临床症状、病理表现和组织中病毒存在方面并无差异,将6头肌肉接种的野猪和11头直接接触的野猪归为一组,命名为强毒组。在Rodríguez-Bertos等人的描述中,他们的研究持续了15d(图1)。

1.4 取样和ASFVDNA检测

2个试验的所有动物每周单独取样2次,在研究期间的最后1d取样1次。每头野猪在采样和连续采样之间都被从围栏中转出,为避免交叉感染所有采样所用的材料物品都进行消毒。从瞬膜后眼内角的眼窦和海绵窦采集血液并用乙二胺四乙酸(EDTA)保存,采样后立即进行处理。用棉签采集唾液和粪便,在检测之前保存在-80℃环境中。阴性对照样品在第0天采集。按使用说明,应用高纯预制模板混合试剂盒(High Pure Template Preparation Mix Kit,罗氏诊断)提取DNA。用King等人先前报道的Taq Man实时定量PCR(qPCR)方法检测不同排毒途径的ASFV DNA。唾液和粪便也使用UPLq PCR技术以分析其中ASFV DNA的存在。qPCR结果判定依靠循环阈值(Ct),40个循环以内指示荧光出现在背景之上判定为阳性。

1.5 统计分析

采用SPSS25进行统计分析。使用单因素方差分析比较组间qPCR Ct值和不同排毒模式下qPCR检测阳性动物数量。使用曼-惠特尼U检验(Mann–Whitney U)比较两组间不同病毒接种途径之间以及血液、唾液和粪便的qPCR阳性结果开始出现的时间。P<0.05时视为差异显著。

2 结果

2.1 临床症状

所有强毒组的动物在感染后(4±1)d出现了与ASFV感染相一致的临床症状,在感染(10±3)d死亡。主要临床症状有高烧、嗜睡、厌食。一些动物出现轻微的红疹,眼部和鼻腔有分泌物,轻度行走困难,呼吸频率增加。RodríguezBertos等人先前详细介绍了这些观察结果。

然而,弱毒组的动物没有出现任何ASF的临床症状。本组监测到的仅有的临床症状是12头动物中有8头(66.66%)出现了轻微的体温升高,持续3.5d(接种后4~24d)。

2.2 接种与接触感染

共分析了592份血液、唾液和粪便个体相应的样本,其中361份来自弱毒组,231份来自强毒组。2个独立试验中所有接种和接触动物均成功感染。在组内,病毒接种途径并未影响接种(口服或肌注)和接触感染动物在qPCR检测时的Ct值(曼-惠特尼U检验,P<0.05)。

强毒组,所有动物血液样本的qPCR检测均呈阳性,而在弱毒组12头动物中只有8头qPCR检测阳性(见表1)。两组间血液样本qPCR检测阳性的动物头数具有显著差异(见表1,单因素方差分析,F=37.20,P<0.05)。研究观察到唾液样本中类似的ASFV DNA阳性头数。然而粪便样本阳性头数,强毒组高于弱毒组(曼-惠特尼U检验,Z=-3.85,P<0.05)。

2.3 ASFV基因组检测和不同途径排毒的起始时间

在强毒组的血液中检测到了最高排毒水平(肌注感染Ct=27.91±8.70;接触感染Ct=31.05±9.30),病毒血症在感染12d后达到峰值(接触感染Ct=16.32±0.68)。弱毒组血液样本呈间歇性的高Ct值的qPCR阳性结果(口服感染Ct=39.32±2.64;接触感染Ct=38.87±2.51)(图2)。组间血液qPCR Ct值差异显著(见表2;单因素方差分析,F=36.13,P<0.05)。弱毒组仅有11%的血液样本检测呈阳性(图3)。粪便中,ASFV DNA偶尔被检测到。两组间唾液样本检出数无显著差异(图3)。然而,两组间唾液和粪便qPCR Ct值存在显著差异(表2;图2;单因素方差分析,F=19.92;F=36.06;P<0.05)。

在两组中,接触感染与直接接种相比较,其检测到病毒开始排出的时间只有轻微的延迟。强毒组动物比弱毒组动物早开始排毒。在ASFV DNA检测的第1天,来自强毒组的至少1头动物在感染后3d的血液、唾液和粪便中结果呈阳性。然而,弱毒组不仅在开始排毒的时间上不同,在排毒途径上也有很大差异。弱毒株初次被检测到的时间,在唾液、血液和粪便中分别为感染后10d、14d和21d。在血液、唾液和粪便中第1次检测到ASFV基因组,两组间存在显著差异(曼-惠特尼U检验;分别为Z=-4.35,Z=-3.91,和Z=-3.77,P<0.05)。此外,强毒组ASFV基因组检测结果在整个采样周期恒定不变(从被检出到动物死亡或施行安乐死)。

3 讨论

本研究目的是通过与非洲猪瘟强毒株Arm07在野猪身上的排毒模式相比较,进一步评估非洲猪瘟病毒分离毒株Lv17/WB/Rie1作为一种候选疫苗的安全性。通过试验结果可以观察到弱毒株组与强毒株组的野猪排毒模式有显著差异。总的来说,与强毒株组相比,弱毒株组的动物在血液、唾液和粪便中的非洲猪瘟分离弱毒株基因组阳性率较低。此外,与强毒株组比,弱毒株组开始排毒的时间较晚,Ct值较高(39以上)。由以上可以说明,弱毒株的排毒量很小,或者说是残留的病毒DNA。

有趣的是,在弱毒株组中,唾液检出的病毒量要稍高于其他排毒途径(见图2)。而且,唾液中病毒留存时间要长于血液和粪便。这表明经口感染弱毒株的动物,会在扁桃体和淋巴结入口处控制其局部感染,而不会通过病毒血症造成全身传播。有研究表明,唾液中潜在的抑制剂可能会降低ASFV在口腔液中的存活率。这就可能是我们能够在口腔液中检测出ASFV,但是猪既不会表现出临床症状也不会出现病毒血症的原因。另一个原因可能是这些动物在两次试验中都被放置在受污染的环境中,因此,出现了反复感染,但是受到了某种因素保护,可以控制病毒在口腔内的复制。所有这些都表明,尽管弱毒株组的主要排毒途径是唾液,但在试验条件下,这种情况可能被高估了。这些观察结果连同之前的研究结果,支持了研究唾液在ASFV感染途径时的重要性,这可能是一种有效的以无创方式检测个体或环境病毒的方案。

在强毒株组,粪便样本只有29%的呈阳性,弱毒株组更低,仅仅7%。这种结果可以由我们没有在强毒株组或弱毒株组中观察到出血性肠炎来解释,根据McVicar的研究表明,肠道出血是通过粪便排出病毒的最可能的原因。本次试验结果与我们另一个研究结果相似,另一个研究中仅有8.7%的动物粪便呈阳性。此外,之前的研究发现,从直肠样本中分离ASFV很少出现阳性结果。通过动物粪便排出的ASFV是有限的,但在高致病毒株感染的急性期更为重要。非洲猪瘟弱毒株病毒即使是经口腔接种的野猪,也很少会通过粪便排泄出来。血液在传统思想上是ASFV主要的传播途径,因为被感染动物血液内的病毒载量很高。野猪交配争斗、捕猎和食腐的行为,使血液传播成为其最主要的途径。有意思的是,我们在弱毒株组内血液样本中仅发现了少量ASFV呈阳性的样本。此外,该组病毒血液含量为间歇性的,且Ct值较高(经口感染39.32±2.64),强毒株组阳性血样数量较多,且血液中病毒含量较高(经肌肉注射Ct值27.91±8.7),这与收集的阳性排泄物具有高度相关性。这些结果表明,低毒株与高毒株相比血液传播风险低得多,这是其作为候选疫苗的一个有价值的特征。

在本研究中,病毒分离可以作为揭示ASFV排毒模式的一种补充技术。然而现有的病毒分离技术和既定程序对野猪样本不可能达到令人满意的结果。检测ASFV活性的方法包括病毒分离技术和外周血单核细胞的红细胞吸附试验。此外,这些试验已经通过野猪体内外周血单核细胞进行了评估,以提高灵敏度。然而,这两种检测方法在被用于检测野猪排泄物时均出现了误差。一些研究者认为,很难从野猪样本中分离ASFV可能是由于样本的质量差,然而我们的研究结果显示高品质的野猪样品并没有提高分离ASFV的成功率。在未来的工作中,应该解决这两种检测方法在野猪样本中敏感性低的问题。

在潜伏期方面,我们的研究结果与其他以家猪为对象的研究结果略有不同。有一项研究表明,对猪进行肌肉接种Georgia2007/1,ASFV在血液、唾液和粪便中潜伏期为5d。在另外一个研究中,使用文献中描述的3种不同毒株,也得到相似的结果。在本研究中,强毒组内,我们首次检测到每头动物的血液、唾液和粪便中出现ASFV,是在感染后第3天。但是经肌肉接种的平均数据,唾液是感染后第5天,血液和粪便是感染后第8天。其原因可能是我们使用了较低的感染剂量和不同毒力的ASFV分离株所导致。

尽管在感染弱毒和强毒株的动物之间观察到了明显的差异,但有重要的一点是,两组是通过不同的感染途径感染的,这可能会影响到结果。然而,目前的研究没有表明肌肉接种或接触感染动物ASFV排毒模式在qPCR的Ct值上具有显著差异。此外,除了接触感染动物有稍微延迟外,弱毒组经口感染和接触感染的动物在排毒模式没有显著差异。这在生物学上讲得通,因为接触感染类似于自然感染,口服感染也一样。这些观察结果是根据其他研究得出的,在这些研究中,自然感染的猪在不同排毒途径上与接种感染的猪结果相似。然而,毒株的毒力和接种剂量对开始排毒的时间和其动态有显著影响。接种高致病力毒株的猪会出现典型的亚急性症状。尽管存在很严重的病毒血症,但通过其他途径排毒的情况很少。

重要的是,我们不仅要考虑感染弱毒或强毒毒株的动物其排泄物的病毒水平,而且还要评估这些排泄物对环境的污染情况。环境污染在动物反复感染周期中起很重要的作用,因为动物会持续接触到来自于排泄物的低剂量的病毒。以往的研究证实,被感染猪只的排泄物污染的饲料及垫料(稻草),可能会使健康猪只受到传染。事实上,病毒污染的环境使健康猪只被感染只需要很短的时间,或许仅需1d。然而,另有一项研究证明,ASFV在感染了Georgia2007/1毒株的猪只排出的粪便中和尿中,21℃环境时,存活时间分别长达3d和5d。因此,需要更多的研究来评估环境污染和野猪种群中不同病毒分离物的感染动力学。

弱毒疫苗是目前防控非洲猪瘟最有潜力和希望的,包括基因缺失疫苗。这个关于不同非洲猪瘟病毒毒株排毒模式的研究最有意义的是弱毒分离株诱导高抗体应答和保护接种疫苗的动物对抗高致病力的ASFVII型感染。另外,弱毒毒株的低排毒能力,在疫苗候选毒株NH/P68上也表现相同,这有助于扩大接种范围,因此能降低生产成本,降低大规模野猪接种的必要。本研究不仅证明弱毒毒株Lv17/WB/Rie1作为疫苗候选株对于接种和接触野猪的有效性和安全性,而且表明感染动物的有限排毒量对环境也相对安全。欧盟和一些东欧国家目前的情况表明,野猪是受感染最严重的宿主,因此野猪在ASFV的传播和携带中具有重要影响。我们的研究提供了一些关于弱毒毒株的排毒模式,比如Lv17/WB/Rie1,它是一种在野猪群体上对抗ASFV的很有希望的候选疫苗。

4 结论

综上所述,本研究为研究野猪的非洲猪瘟病毒排毒模式提供了有价值的信息。一般来说,相比于感染强毒株Armenia07,感染弱毒株Lv17/WB/Rie1的野猪在血液、唾液和粪便中检测呈阳性的比例较少。唾液是感染非洲猪瘟弱毒株动物的主要排毒途径,病毒血症是间歇性的,且Ct值较高。无论是强毒株组还是弱毒株组,通过粪便排毒的比例都很少。这些研究有助于评估对野猪群体的新的非洲猪瘟疫苗候选苗的排毒模式,包括与目前最有应用前景的基因缺失活疫苗进行比较。

来源/猪业科学

摘编自/张文志,刘金