清晨七点,仁寿德康中央仓库的空气绷得很紧。消毒水的锐利气味、新到五金件的铁腥、橡胶与塑料混杂的体感——它们交织成一道无形的防线。

仓配员张思其套上工装,戴好双层手套和口罩,走向堆积如山的物资。她的手指开始动作:拆箱,剥离塑料布和气泡膜,直到露出藏在最深处的那瓶药品、那盒螺丝钉、那个阀门。

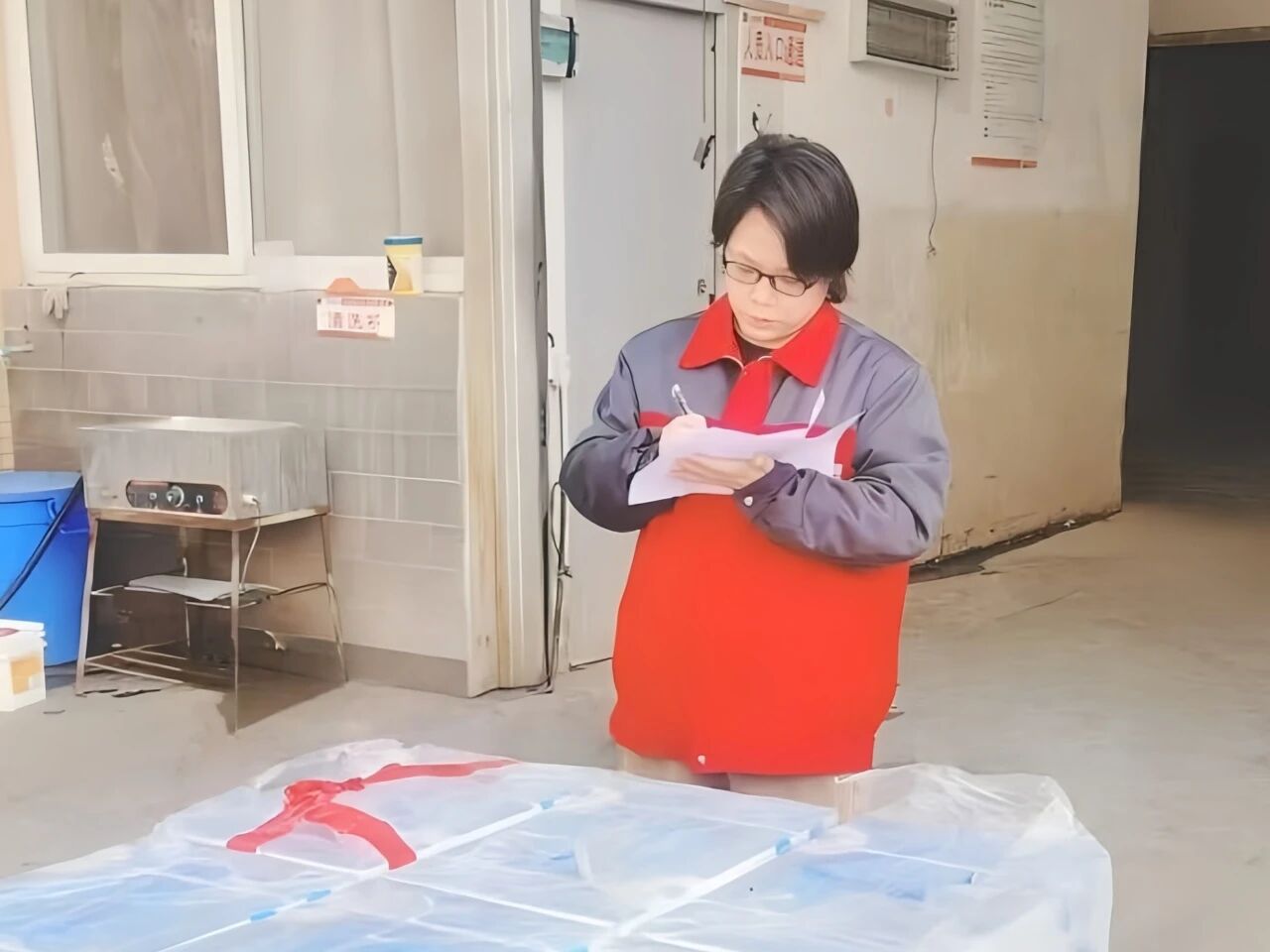

张思其在点检到货物资

这一刻,她的眼神像扫描仪,不漏过任何一道缝隙。这些看似不起眼的“最小包装”,是她与团队为区域内千万头生猪筑起的第一道,也是最不能失守的生命防线。

2019年冬天,原公司破产,张思其的电商库管工作戛然而止。她带着不安和试探,踏入当时尚在起步阶段的仁寿德康。疫情裹挟就业寒流,让这份新工作显得格外珍贵,但挑战也接踵而至——生物安全,一个她从未接触过的领域。

最初的仓库,物资像潮水般涌来,却没有秩序。“刚开始真是手忙脚乱,”她回忆,“但领导信任,团队也齐心,迷雾慢慢就散了。”从下单、整理、盘点,到后来深入消毒环节,她一点点吞下陌生的知识。五年过去,她已在此扎根。“进、消、出”,这三个字成了她职业中最熟悉也最郑重的节奏。

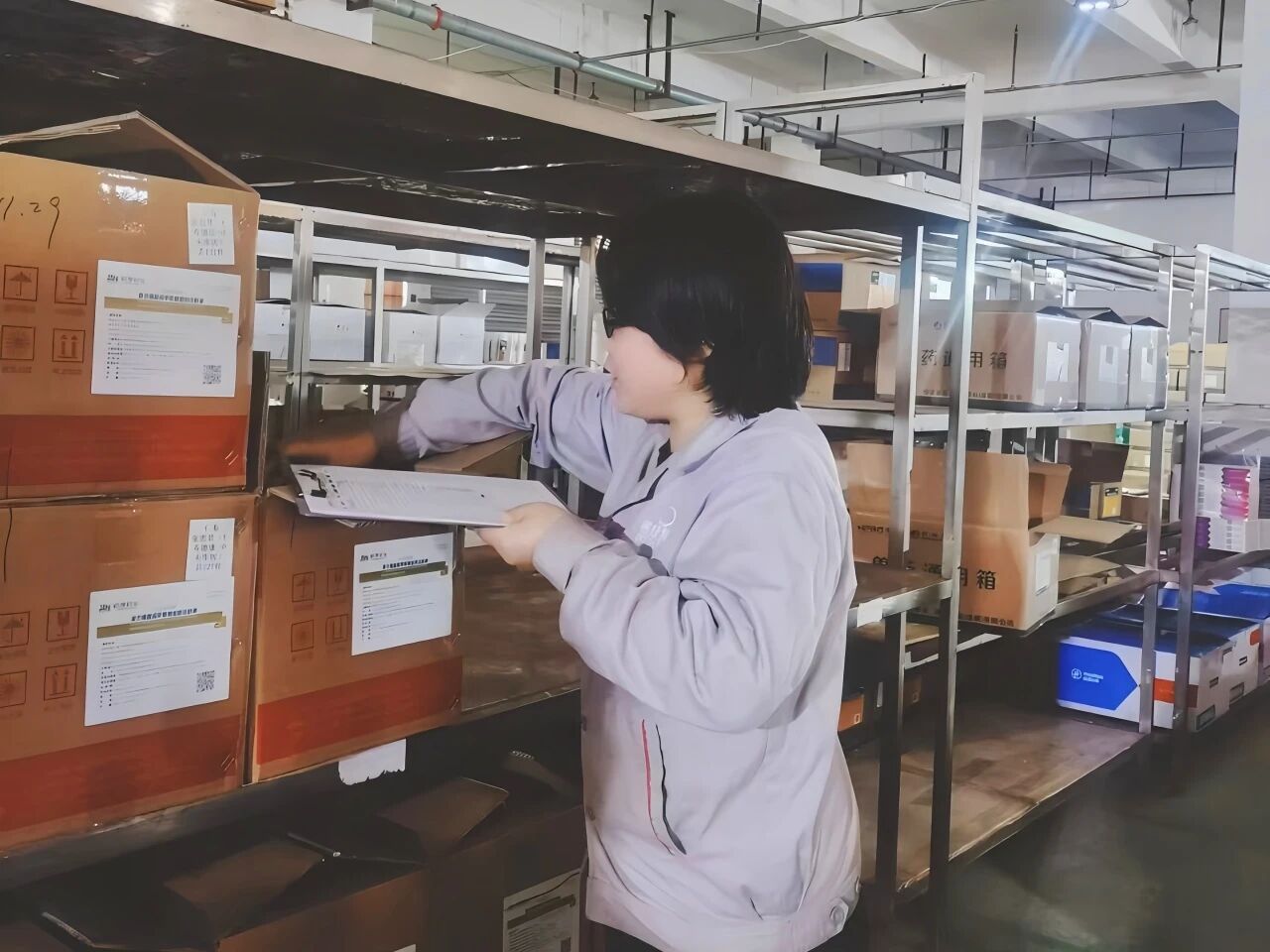

张思其在盘点库房物资

中央仓库,是外部世界与内部猪场之间的唯一通道。每一件进入猪场的物资,都必须在这里完成一场彻底的“净化”。而张思其所守护的,正是这场净化的核心。

她的工作台,是防线的堡垒。“拆到最小包装,是铁律。”张思其语气平静,却字字有力。这不是一个简单的动作,而是生死攸关的原则。只有拆解到最小单元,后续的消毒——无论是臭氧、浸泡还是擦拭——才能真正覆盖每一寸表面,将潜在的病原彻底消灭。

“仓库是最后一道闸,”她说,“我们松一寸,到了猪场就是滔天巨浪。”一次疏忽,一件遭污染的物资流出,威胁的是整个区域猪场的生物安全链,背后是数以亿计的经济损失和无数人的心血。因此,每一件出库的物品,都必须是以最小包装的形态被彻底消毒、严格验证。这套标准,甚至比猪场内部更加严苛。仓库团队自身也如同置身孤岛:封闭管理、严格消杀、定期健康监测、每月领导亲自盘点……每一项都不容马虎。

五年,一千八百多天,与消毒水、纸箱和五金件为伴。单调吗?当然。辛苦吗?毋庸置疑。工作时间长,要求极高。但张思其的眼里仍然有光。仓库后院有一片小菜地和几棵果树,是她和其他六位同事在忙碌之余开垦、照料的“桃源”。翻土,播种,浇水,收获——这一小片绿意,是紧绷神经的缓冲,也是团队情感的锚点。

库房物资管理现场图

这支七人小队,分工清晰,像齿轮一样咬合紧密。“我们这不吵,目标就一个:出去的物资必须绝对安全,仓库里面必须井井有条。”张思其说。当她穿行在高耸的货架之间,手指抚过那些被她亲手拆解、消毒、归类、码放得整齐如士兵的物资时,一种深切的满足感便自然升腾。

“看它们干干净净、整整齐齐地待在那,随时能安全地去‘前线’,心里就特别踏实。”这种踏实,这种对秩序近乎固执的追求,抵消了所有重复与疲惫。在她眼里,整齐的货品不仅是工作的成果,更是安全本身。